QoS はなぜ必要?

QoS( Quality of Service)は、ネットワーク上のサービスを効率よく安定して運用できるように、データ送信量や順序を調整する技術だ。ネットワークには様々なデータが混在している。用途やシステムの種類によって特性が異なり、求められる品質も異なる。例えば、音声通話は一定の帯域幅が必要で遅延にも厳しいが、多少データが欠落しても許容できる。ファイル送受信には、一時的に大きな帯域が必要だが、安定した帯域や遅延時間は特に必要ではない。

少し前の時代を振り返ってみると、通信網は用途ごとの「専用回線」だった。固定電話は通話専用で、RS485 ベースのフィールドバスは制御信号専用だ。電話網やフィールドバスで、 QoS が話題になることはまずなかった。用途に応じた専用通信網では、現在のような QoS は必要ではなかったのだ。

ネットワーク上に特性の異なるサービスが混在する現在の通信環境が、新たに QoS の必要性を生み出した面がある。あらゆるサービスが混在し共存する Internet とモバイル網が、必要に迫られ QoS 技術を生み出し、QoS 技術の進展が更なる混在環境を作り出しているようにも見える。

電話網やフィールドバスなどの様々な通信網を題材に、QoS 技術の解説を進めたい。

通信方式にはいくつかの手法がある。固定電話の「回線交換」、フィールドバスの「バス共有」や Internet やオフィス LAN の「パケット交換」などだ。通信方式により、QoS の考え方は異なる。

「回線交換」や「バス共有」は、物理層帯域を超えるデータが入り込むことがないため、優先制御や帯域制御などの QoS は必要ない。もちろん、「バス共有」ではサイクル時間内に収まるようにデータ量を調整(設計)する必要がある。データ量が超過すると、サイクル時間や遅延時間を守ることができない。産業用イーサネットは、いずれの方式もイーサネット・フレームを採用しているが、方式ごとに QoS に対する考え方が異なる。QoS の必要性はフレーム形式ではなく、通信方式によるためだ。「バス共有」方式の考え方を持ち込んだ「産業用イーサネット」では優先制御や帯域制御などの QoS は不要だ。しかし、「パケット交換」方式の従来型イーサネットや産業用イーサネットでのリアルタイム性実現には、QoS が欠かせない。

■データの塊は、第2層では「フレーム」、第3層では「パケット」、第4層では「セグメント」その他では「データ」と表記するが、今回の QoS では階層に関わらず「パケット」と表記を統一する。イーサネット基本原理を「パケット交換」と呼ぶためだ。

■データ溢れを防止するためにメモリ空間を確保するが、「キュー」「キューバッファ」「バッファ」などの様々な表記があるが、ここでは「キュー」に統一する。

QoS登場前の通信

回線交換

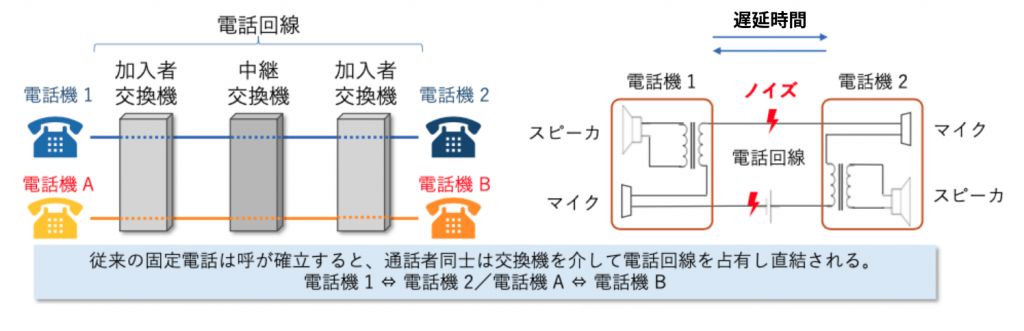

「回線交換」を行う電話網では、回線を確保できないときは新しいサービス要求(呼接続要求)を拒絶し、回線を接続しない。また、回線を接続する際に空き回線を探し、回線接続を行う。つまり、電話網などの回線交換方式は、End to End で専有の回線を確保し、輻輳が起きない仕組みの上に成り立っている(図1)。電話網はモデムによるデータ通信はあるが、基本的には音声通話のみで性質の異なるデータが混在することはない。固定電話の通信品質で問題になるのは、電話機間の遅延時間やノイズによる通話の乱れだ。帯域を超えることも、他者の通話が入り込むこともなく、優先制御や帯域制御は不要だ。

バス共有

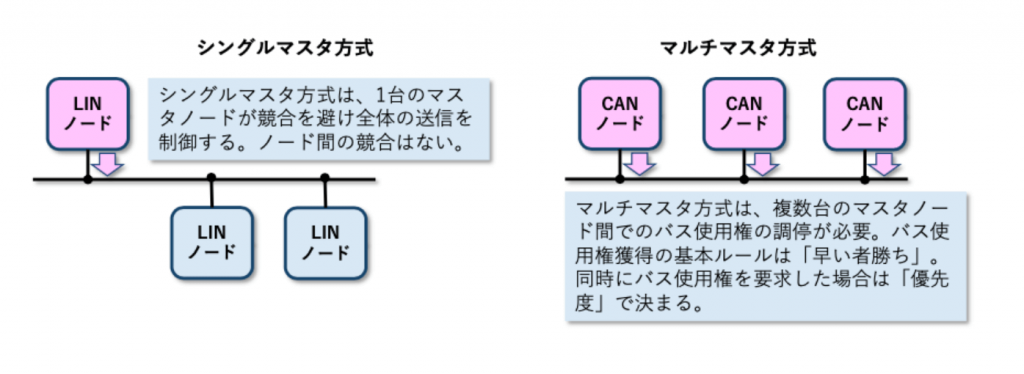

バス共有の RS485 ベースのフィールドバスや車載ネットワークの CAN や LIN では、優先制御や帯域制御などの QoS が問題になることはない。工作機械などの制御を行うフィールドバスや車載ネットワークは、同じ動作を一定サイクルで繰り返すことが多い。これを実現するため、送受信データ量やタイミングを厳密に設計している。データ量などの設計を誤ると、サイクル時間や遅延時間の超過を引き起こし、本来期待した動作ができなくなる。バス共有には、シングルマスタ方式とマルチマスタ方式がある。両者の事情は少し異なる。

シングルマスタ方式

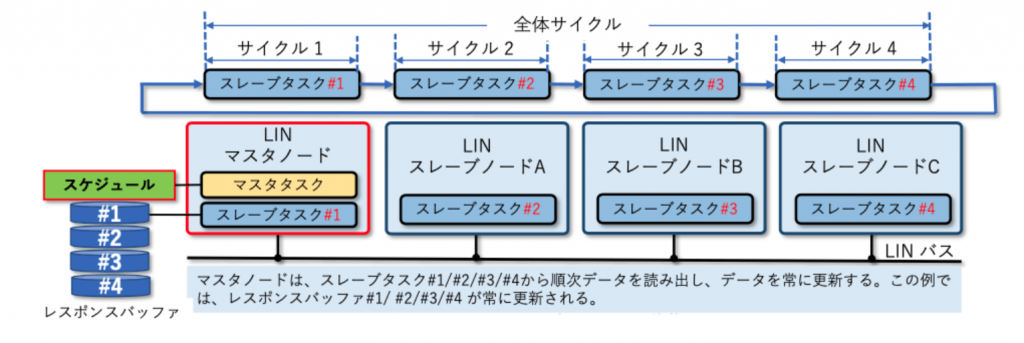

シングルマスタの LIN では、バスを制御する「バス・マスタ」は1台しかない。伝送速度・全体サイクルの巡回時間・必要なデータ量を考慮したスケジューリングにより、安定したデータの送受信を維持できるようになっている。図3 の例では、スケジュールに従いスレーブタスク#1 ~#4 を順次実行し同じサイクルを繰り返す。シングルマスタ方式は、サイクル時間と送信フレームの順序はマスタに依存し、安定している。

マルチマスタ方式

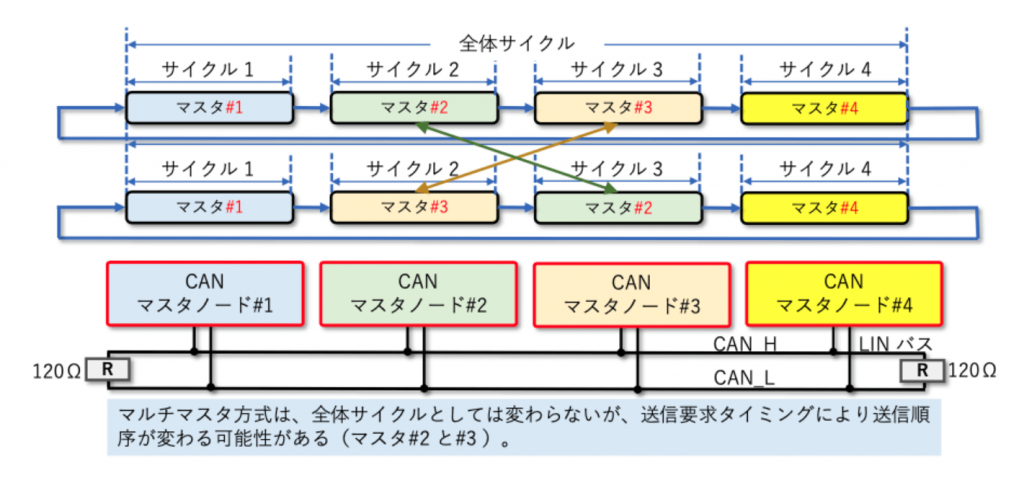

シングルマスタ方式とマルチマスタ方式の違いは、「バス送信権調停」の有無だ。シングルマスタ方式と同様に、伝送速度や必要なデータ量を考慮し、バス全体サイクルの巡回時間を設定する。全体としては、安定したデータの送受信を維持できる。しかし、各マスタの送信開始タイミングは制御できないため、バス競合が発生し調停が必要になる。送信開始タイミングによっては、送信データの順序が入れ替わることはあるが、サイクル全体としては安定している(図4)。

QoS

-

2-4.QoS(Quality of Service)

2-4.QoS(Quality of Service)

QoS(1)概要・歴史

QoS はなぜ必要? QoS( Quality of Service)は、ネットワーク上のサービスを効率よく安定して運用できるように、データ送信量や順序を調整する技術だ。ネットワークには様々なデータが混在している。用途や […] -

2-4.QoS(Quality of Service)

2-4.QoS(Quality of Service)

QoS(2)産業用イーサネット の QoS

産業用イーサネット の QoS 産業用イーサネットには、Ethernet/IP、PROFINET、EtherCAT や Ethernet TSN などがある。 「バス共有」の考え方を持ち込んだ産業用イーサネットは、優先制 […] -

2-4.QoS(Quality of Service)

2-4.QoS(Quality of Service)

QoS(3)QoS はなぜ必要? 要件の変化・輻輳の発生

Internet 技術に思うこと Internet の基幹技術は TCP/IP とイーサネットだが、イーサネット以外の様々な通信網(物理層)とも一体となり発展と変化を遂げてきた。ARPANET のパケット交換、Rober […] -

2-4.QoS(Quality of Service)

2-4.QoS(Quality of Service)

QoS(4)QoS 評価項目

図1 のQoSの評価項目について解説をする。 帯域/帯域幅 帯域は、通信などで使用する電波や光の周波数の幅、つまり「最高周波数」と「最低周波数」の差だ。さらに厳密にいえば、図1 のように最大レベルから 3dB 下がった点 […] -

2-4.QoS(Quality of Service)

2-4.QoS(Quality of Service)

QoS(5)QoS 体系と優先制御

QoS には3つのカテゴリがある。Best Effort/優先制御/帯域制御だ。最初に登場したのは、QoS 機能を全く持たない 「Best Effort」、次に「優先制御」が登場した。優先度の高いパケットを先に送信する制 […] -

2-4.QoS(Quality of Service)

2-4.QoS(Quality of Service)

QoS(6)優先制御 マーキング /キューイング/スケジューリングと輻輳回避

マーキング クラス分類したパケットにキュー番号などのキュー識別コードを割り付ける。マーキングは装置内部処理のため、ユーザはあまり意識する必要はない。 キューイング マーキングされた識別コードと一致するキューにパケットを格 […] -

2-4.QoS(Quality of Service)

2-4.QoS(Quality of Service)

QoS(7)優先制御の限界

現在の QoS(Quality of Service)は、優先制御と帯域制御で実現している。QoS 登場以前は Best Effort で、パケットは到着順にキューに格納され、キューが溢れると廃棄される。この問題を解消す […] -

2-4.QoS(Quality of Service)

2-4.QoS(Quality of Service)

QoS(8)帯域制御

優先制御の欠点を補完するため帯域制御が登場した。帯域制御は、帯域に敏感な音声・映像やインタラクティブな通信に必要な帯域を確保するとともに、バーストを抑制することで限られた帯域を有効に使うためのツールだ。 スイッチやルータ […] -

2-4.QoS(Quality of Service)

2-4.QoS(Quality of Service)

QoS(9)帯域制御の制御方法 トークンバケット/リーキーバケット/万能リーキーバケットモデルとは

優先制御とポリシングでは「トークンバケット」、シェーピングでは「リーキーバケット」と呼ばれる制御方法を使用することが多い。幾つかの例を交え、トークンバケットとリーキーバケットの説明をしたい。ちなみに、Backet はバケ […]