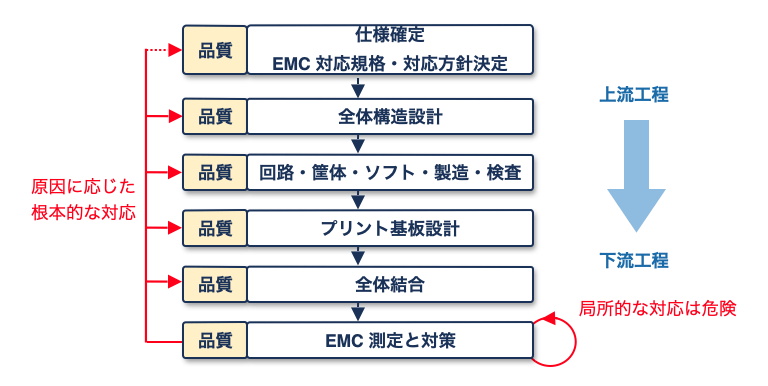

EMC は、回路設計部門や筐体設計部門だけの問題ではない。組織全体での取り組みが必要だ。ソフトウェア開発部門は、EMC に最適なパラメータ設定やテストモードの準備が必要だ。製造部門は製造性やコスト確認を行う必要がある。品質管理(保証)部門等の全体マネージメント部門が不可欠になる。様々な知見やノウハウの部門間共有も必要だ。

プリント基板、筐体、ケーブルやソフトウェアも「EMC 対応回路の一部」だ。EMC 測定現場での一部部門の局所的対応は危険だ。

EMC 対応

- 対応する「EMC 規格」を明確にする

- 設計初期段階から、EMC 対策を検討し設計に反映させる

- 回路/部品/プリント基板とパターン設計/ケーブル類/電源/筐体/ソフトウェア は全て EMC の対象

- 部門間、担当者間の連携、コミュニケーションとマネージメントが不可欠

- 「よくないシナリオ」を想定した準備が必要・・・・ 「起きてはならないことは起きる」

- 試作完了後の「現物対応」は困難を極める

- 問題発生時は、設計に立ち返った机上検討が必要

- 現場でのランダムな修正は開発期間とコストに問題を起こす

- 「神は細部に宿る」

- 目立たない存在だが、抵抗・コンデンサ・インダクタの使い方が EMC や回路品質を決める