信号線でのノイズ対策に使用するフィルタ

信号線では、信号の高調波を取り除くことがノイズ対策の基本だ。信号線の高調波を取り除くと、デジタル信号の立上り/立下りが遅れ、タイミング設計が難しくなる。電源線では電圧変動を招く恐れがある。回路動作に支障がない範囲でフィルタを選択する必要がある。

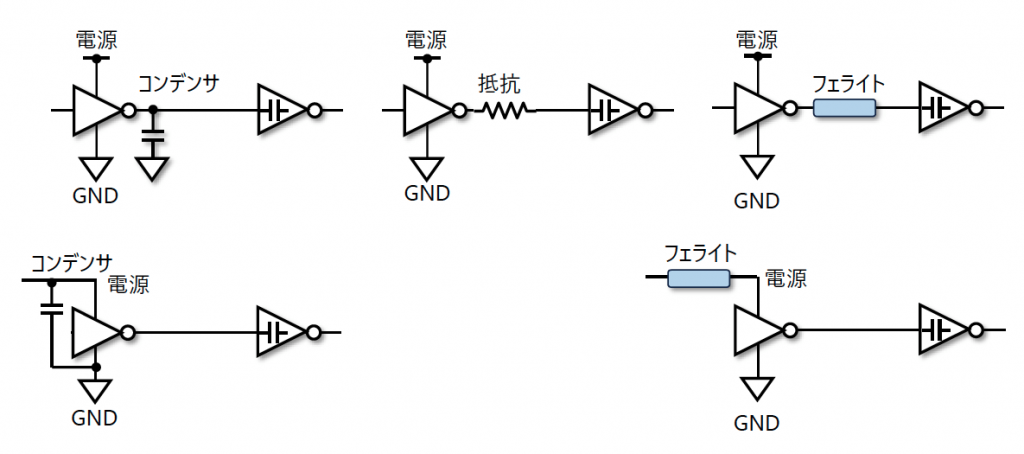

信号線で使用するフィルタには、コンデンサ・抵抗・フェライトビーズがある。電源線ではコンデンサとフェライトビーズがある(図1 フィルタ回路)。

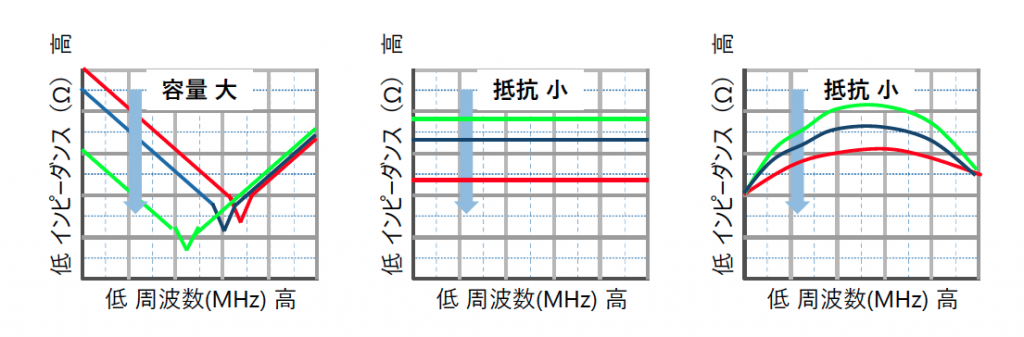

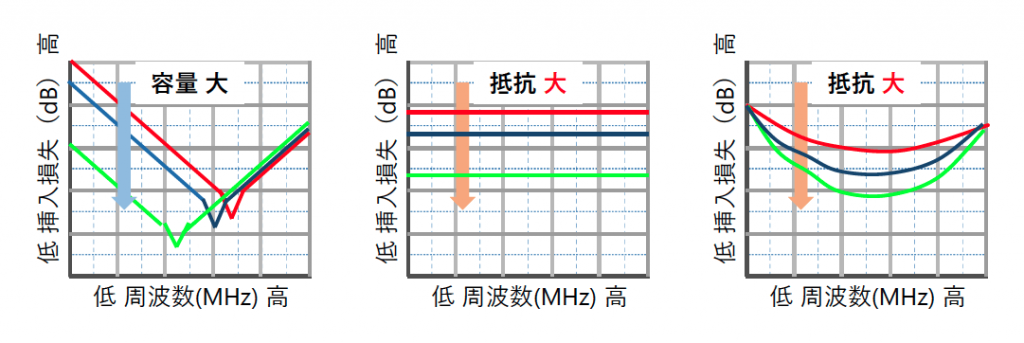

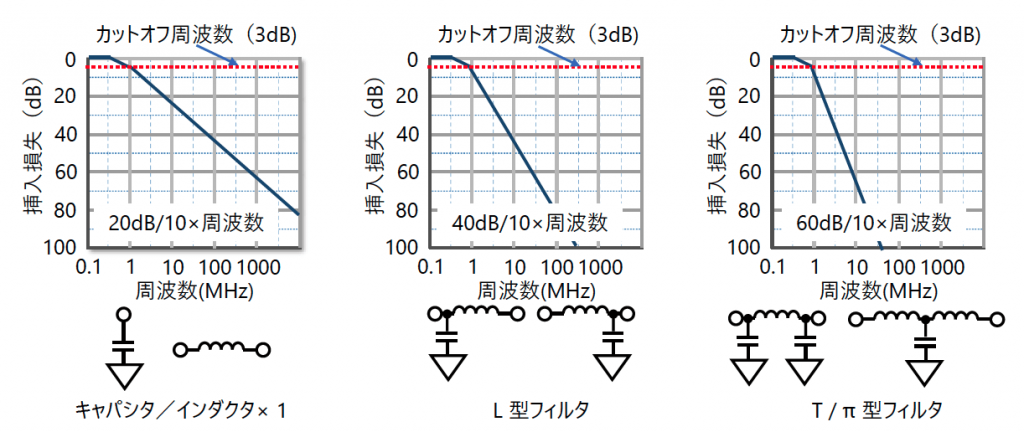

挿入損失では「図3 挿入損失基本特性」の様になる。

コンデンサによるノイズ対策

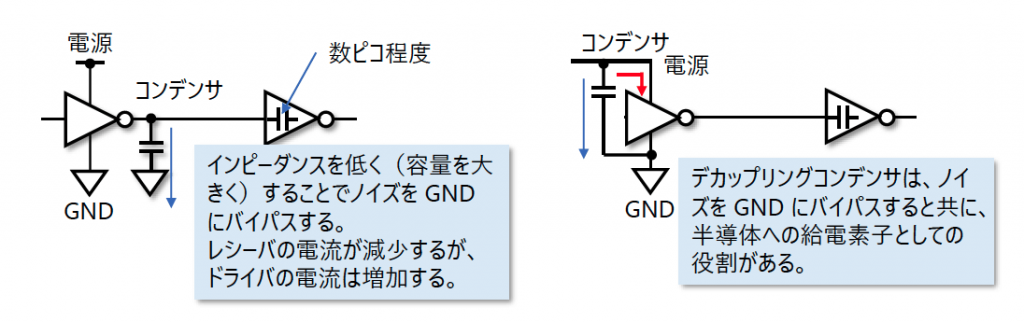

コンデンサによるノイズ対策は、負荷容量よりインピーダンスを下げる必要がある。信号線の場合、コンデンサを付けることで信号受信側では電流が減少するが、送信側では増加する。高速動作のクロック信号やバス信号では、消費電力が増え GND に流入する電流も増加する。この結果、GND ノイズも増加する。一般的にはクロックやバスなどの信号線にコンデンサを付加することは得策ではない。GND へのノイズ流入を抑制するため、 T 型フィルターに変える方法もある(図4 フィルタ減衰特性)。

半面、低速外部インタフェースへの追加は消費電力増の影響が少なく、外来ノイズ対策にも有効だ。

電源線へのコンデンサ追加は「デカップリングコンデンサ」として知られるが、半導体への給電素子として必須になる(図5 コンデンサ基本機能)。

抵抗によるノイズ対策

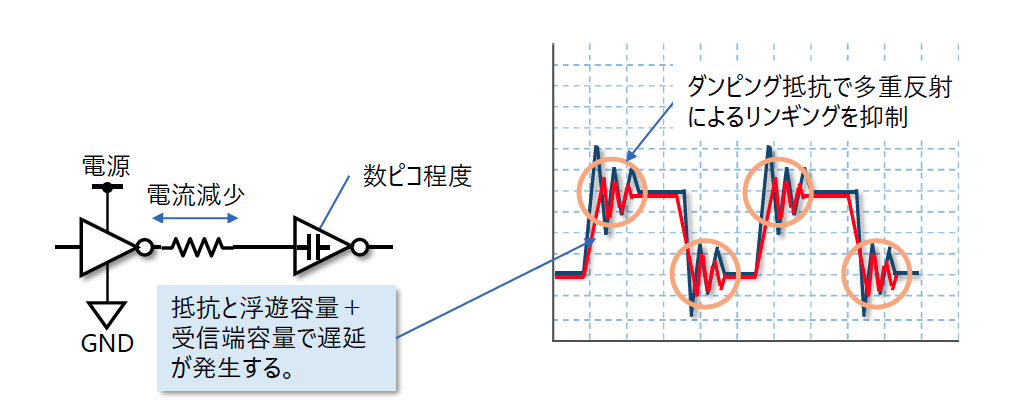

信号線に付加する抵抗は「ダンピング抵抗」として知られ、インピーダンス不整合による送受信間の多重反射による「リンギング」を抑制することができる。オーバーシュートやアンダーシュートを抑制し、電流も減少するため、放射ノイズも抑制できる。ただし、抵抗値を大きくすると信号の立ち上がり/立下り時間が長くなり、タイミングマージンが厳しくなる(図6 抵抗基本機能)。

電源線に使用すると電圧降下を招くため、通常は電源線には使用しない。

フェライトビーズによるノイズ対策

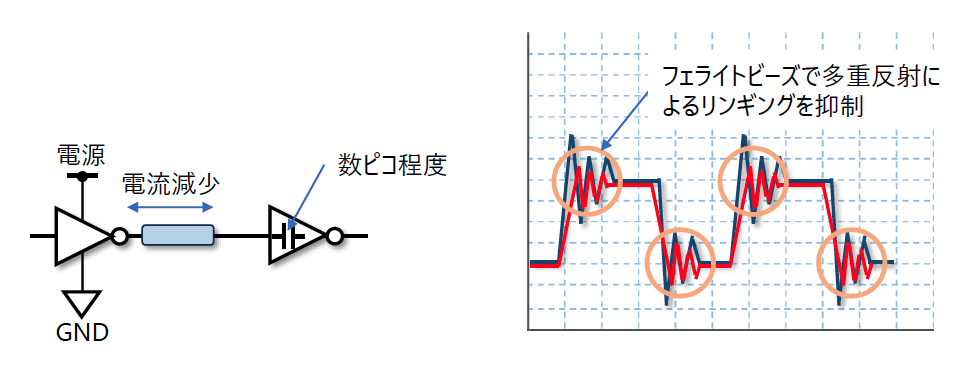

抵抗より大きいノイズ除去効果と信号波形のなまりを抑えるデバイスが、フェライトビーズだ。信号帯域でのインピーダンスを低く、ノイズ帯域でのインピーダンスを大きくしている。基本的にはインダクタだが、抵抗成分が大きくなる材料でできている。フェライトビーズは、インダクタンス表記ではなく抵抗値表記になっている。これは、ダンピング抵抗を置き替える際に分かり易くするためだ(図7 フェライトビーズ基本機能)。フェライトビーズは直流抵抗値を低く抑えることで、電源線にも使用することができる。

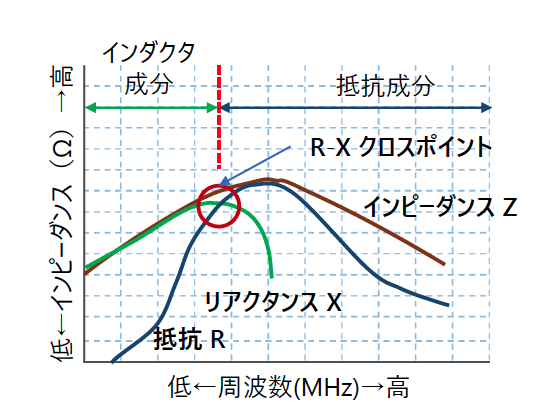

フェライトビーズは、抵抗成分とインダクタ成分でノイズを抑制する。低周波領域では主にインダクタ成分が機能しノイズを抑制し、高周波領域では主に抵抗成分が機能しノイズを吸収する。この機能の切り替わり点を「R-X クロスポイント」と呼ぶ(図8 フェライトビーズ インピーダンス)。

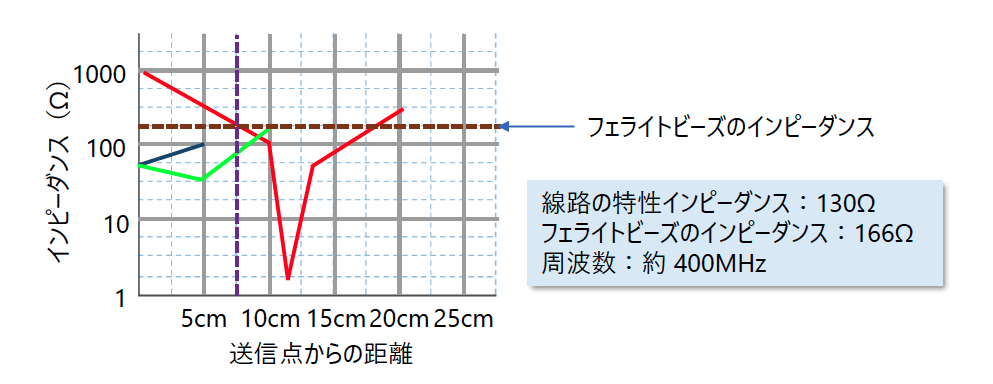

フェライトビーズのノイズ除去効果は、伝送線路長により大きく異なる。要因は、伝送路の両端でインピーダンスマッチングが取れていないと、送受信間で反射が発生し、場所により電圧・電流が異なるためだ(共振等による)。伝送線路の場所により電圧・電流が異なることにより、インピーダンスが異なり効果に差が出る。

フェライトビーズは伝送線路のインピーダンスに比べ、インピーダンスが高いことで効果を発揮するが、伝送線路のインピーダンスが高い場所では効果が限定される。フェライトビーズのインピーダンスが 166Ωで、線路長が 5cm と 10cm の送信点での線路のインピーダンスは 100Ω程度であるため、フェライトビーズの効果がある。線路長が 20cm では、線路のインピーダンスが 1kΩ程度のため効果を発揮しない(図9 フェライトビーズと線路長)。