システム構成

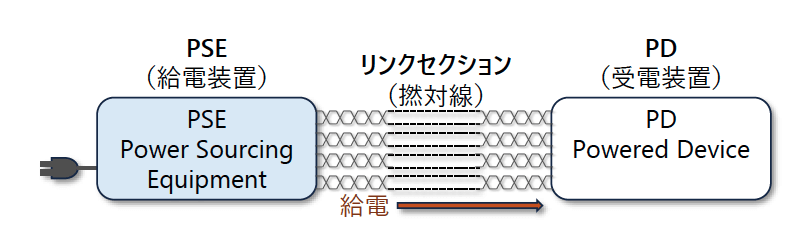

Power over Ethernet システムは、給電装置(PSE:Power Sourcing Equipment)、受電装置(PD:Powered Device)とこれを相互接続するリンクセクションで構成される(図1 PoE システム基本構成)。 「リンク セクション」は、PSE を PD に接続するケーブル(撚対線)を表す 802.3 用語だ。

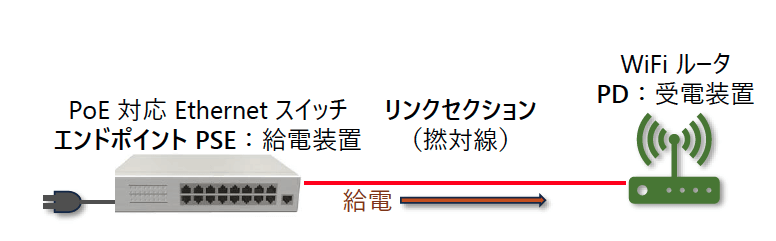

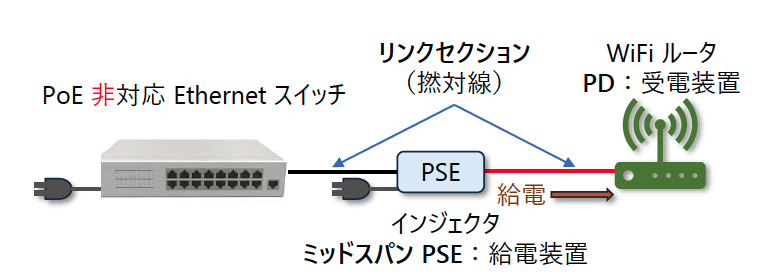

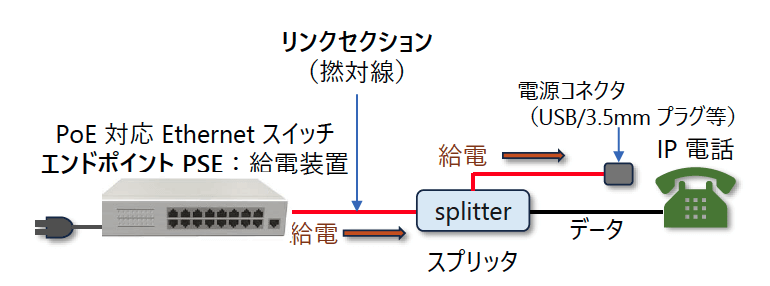

PSE には「エンドポイント PSE」と「ミッドスパン PSE」の 2種類がある。 「エンドポイント PSE」は PSE 機能を組み込んだ Ethernet スイッチで、PD に直接電力を供給することができる(図2 エンドポイント PSE)。PSE 機能を持たない Ethernet スイッチでは、途中経路に「ミッドスパン PSE」を挿入し PD に電力を供給する。ミッドスパン PSE 方式の機器を「インジェクタ」と呼ぶ(図3 ミッドスパン PSE)。ミッドスパン PSE は、PoE 機能を持たない Ethernet 網に PoE デバイスを持ち込むときに使用する。最初の規格(802.3af)では、エンドポイントを「エンドスパン」と表記しているが、最新規格(802.3bt)ではエンドポイントと表記しているため、最新の表記に従い「エンドポイント」と表記した。

スプリッタと呼ばれる機器もある。スプリッタは PSE 機能を持つ Ethernet スイッチからデータと電力を受け取り、データ通信用の Ethernet と電源に分離する装置だ。スプリッタは PoE 機能を持たない周辺機器に撚対線を介してデータと電力を供給する装置だ(図4 スプリッタ)。

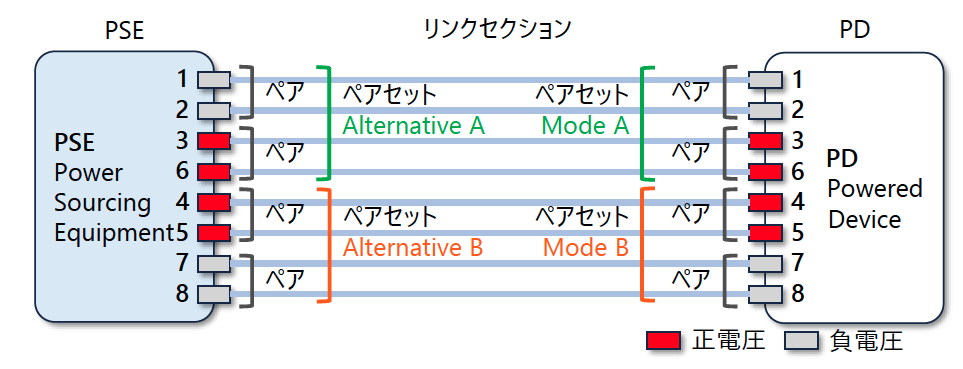

リンクセクションの撚対線は導体が 8本あり、2本の導体を特定の比率で撚り(twisted) 1組の「ペア」になる。 8本の導体で 4組のペアができる。PoE では一方のペアに「正」電圧、もう一方のペアに「負」電圧をかけることで電力を伝送する。PoE で電力伝送を行うためには、2組のペアが必要になる。この 2組のペアを「ペアセット」と呼ぶ。

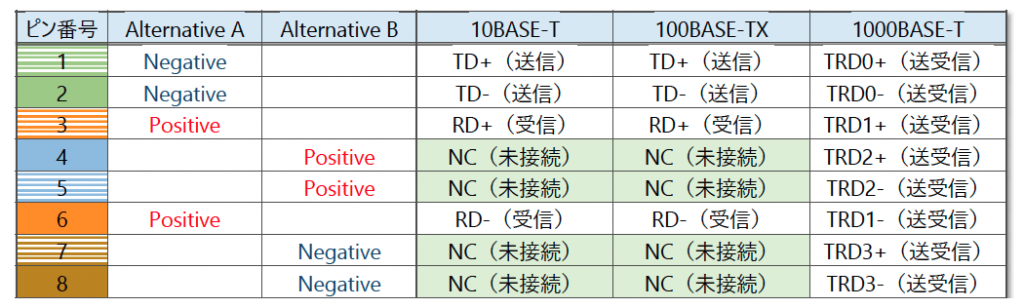

ペアセットは 2つある。10BASE-T/100BASE-TX ではデータ通信に使用している 「1/2 ペア & 3/6 ペア」 を PSE では 「Alternative A」、未使用の「4/5 ペア & 7/8 ペア」を「Alternative B」と呼ぶ。PD 側では名称が変わり、「Mode A」と「Mode B」になる(図5 PoE リンクセクション)。RJ45 コネクタでの Alternative A/B と 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 信号との対応は「表1-1 PoE ピン配列」をご覧いただきたい。

PoE 規格概要

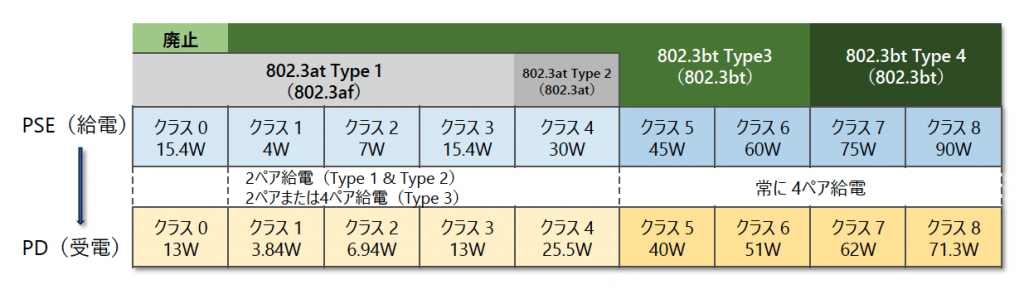

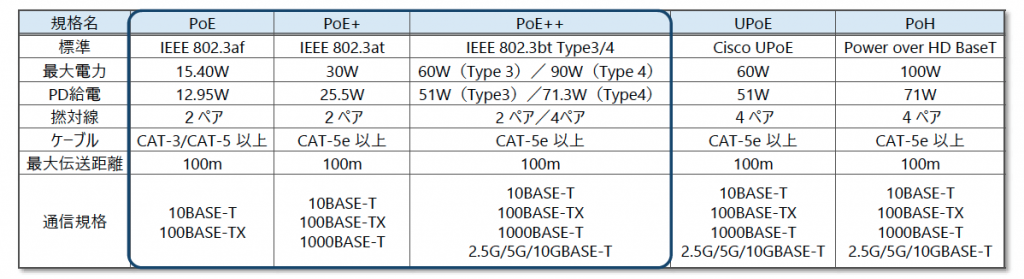

初期の 802.3af では電力「クラス」の概念はあったが、「タイプ」概念はなかった。2世代目の 802.at 登場で、従来規格と区別するために「タイプ」が登場する。ここで、初期規格の 802.3af は「802.3at タイプ1」として再定義され、802.3at は「802.3at タイプ2」となった。この時点で 2ペア給電はもちろん可能だが、4ペア給電はできない。

3世代目の 802.3bt 規格では、従来の 802.3af/802.3at は「802.3bt タイプ3」の一部として新規格に取り込まれ、4ペア給電が追加された。従来規格の 802.3af/802.3at の 2ペア給電はそのまま残り、従来規格との下位互換性を保っている。

802.3bt では新たにタイプ3 とタイプ4 が追加され、4つのクラスが追加された。新たに追加されたタイプ3 とタイプ4 は、4ペア給電が必須になった(図6 クラス別給電)。

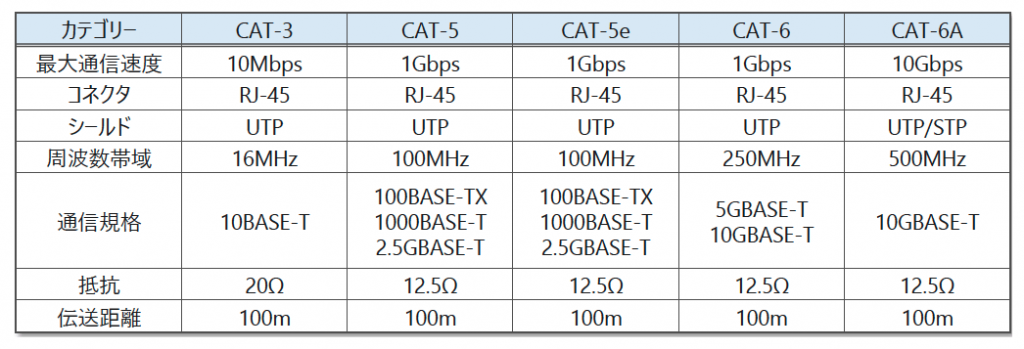

規格概要一覧は「表2 PoE 規格概要一覧」、撚対線概要一覧は「表3 ケーブル仕様一覧」だ。規格一覧は、規格化当時の仕様で、後の新規格による修正を反映していない。最新情報は「図6 クラス別給電」を参照いただきたい。

制御シーケンス

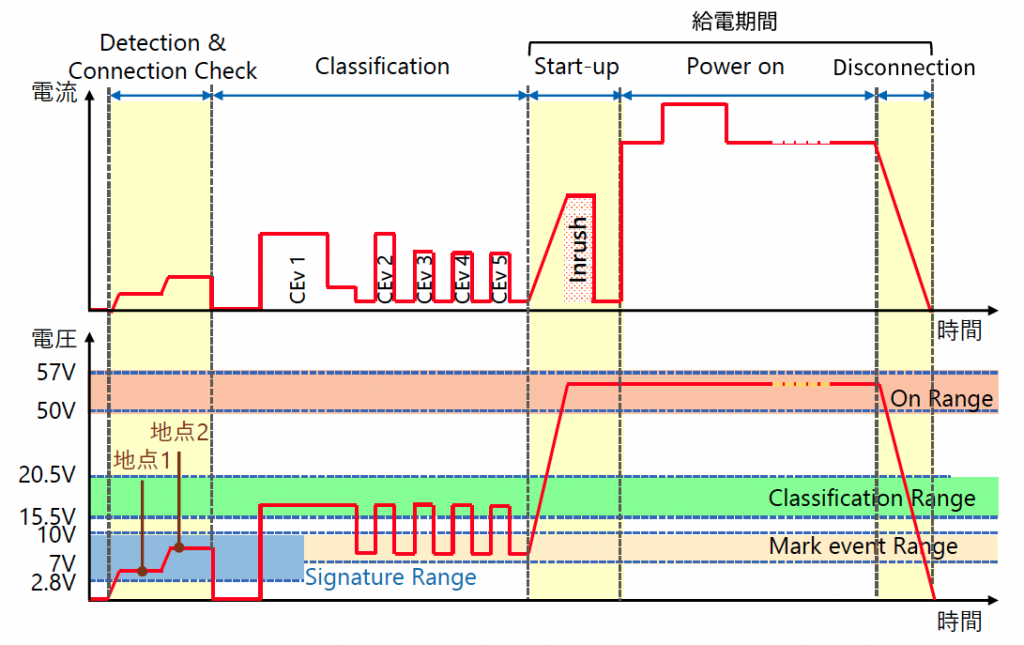

IEEE の PoE は、接続機器が PoE 対応であることを確認してから給電を行う「アクティブ PoE」方式だ。この制御手順では電流と電圧が複雑に変化しながらネゴシエーションを行う。制御手順の一例を「図7 PoE 制御サイクル(802.3bt)」に示す。この制御手順は大きく 3つに分かれる。

1)Detection & Connection Chack(検出)

PoE 規格対応機器であることを確認する期間で、対応機器であれば次の「Classification」に進む。具体的には、接続機器に 25kΩの識別抵抗が実装されていることを確認することになる。802.3bt で 4ペア給電を実現するために識別回路が 1つの「シングルシグネチャ」と 2つの「デュアルシグネチャ」を検出する「Connection Check」が追加された。

2)Classification(分類)

電力クラスを分類する期間で、クラスにより分類回数(クラスイベント)が異なる。 「図7 PoE 制御サイクル(802.3bt)」はクラス7 を検出した例で、検出回数は 5回だ。初期規格の 802.3af では検出回数は 1回になる。

3)給電期間

給電期間は 3つのサイクルで構成される。給電を開始する「Start-up」、給電を行う「Power on」と給電を停止する「Disconnection」だ。