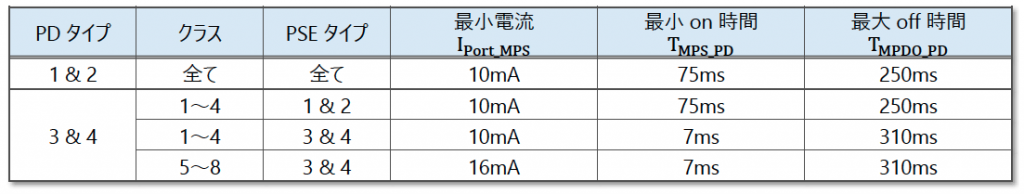

給電期間

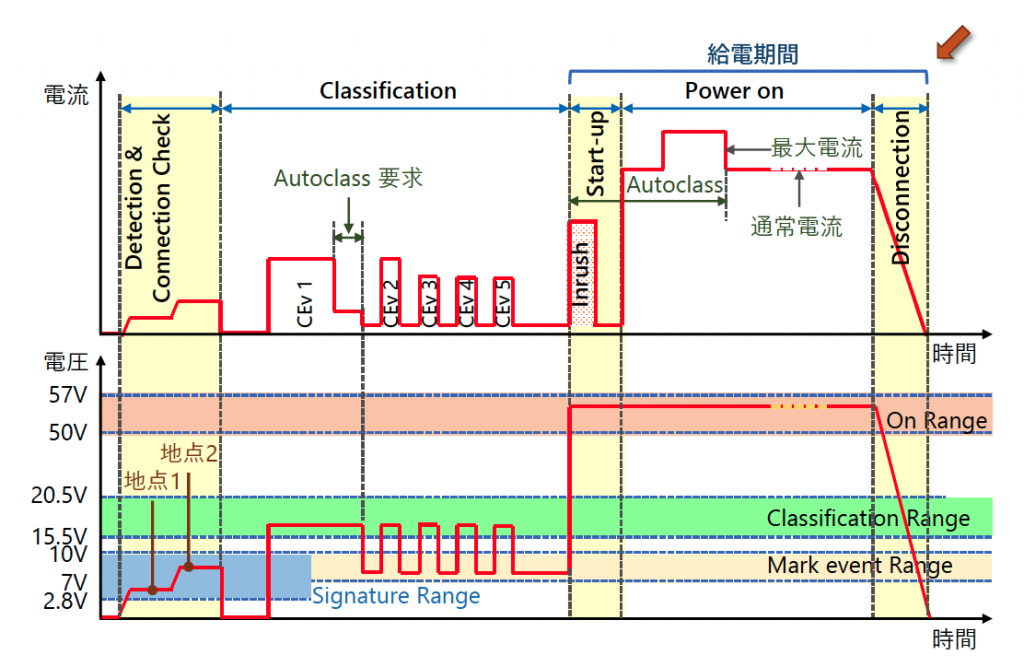

PSE は、Detection で適合する PD を検出し Classification で給電電力が確定すると、いよいよ PD への給電を開始する。給電期間は、Start-up(開始)/ Power on(給電)/ Disconnection(切断)の 3つのフェーズに分かれる(図1 PoE 給電)。

Start-up(開始)

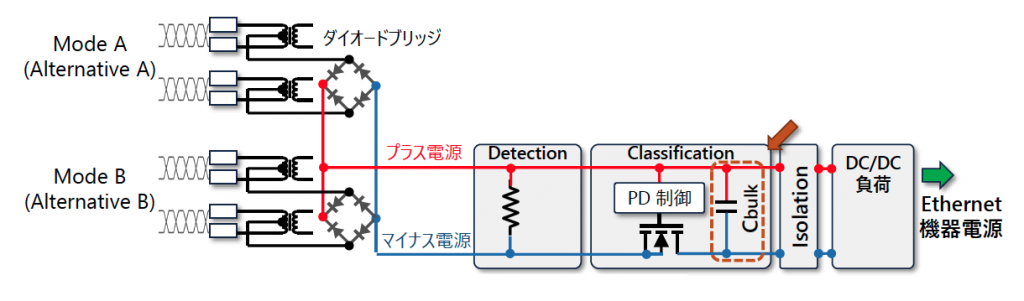

Start-up は、PSE が PD に動作電源を供給し、通常動作を開始する前段階だ。低い電圧から最大電圧に短時間で切り替わるが、電圧が急上昇し電流が急速に流れると突入電流によりノイズが発生する。ノイズ発生を抑えるために、徐々に起動する必要がある。突入電流を抑え初期動作を安定化させるため、まず、「図2 シングルシグネチャ PD」のバルクコンデンサ(Cbulk)を充電し、その後負荷への給電を開始する順序になる。大容量の Cbulk にあらかじめ充電を行うのは、負荷(DC/DC コンバータ)の電源 on 時に先ず Cbulk から給電するためだ。 Cbulk は PD デバイスのデータシートによれば、60μファラッド~300μファラッドの大容量のアルミ電解コンデンサを使用している。詳細は半導体マニュアルを参照いただきたい。

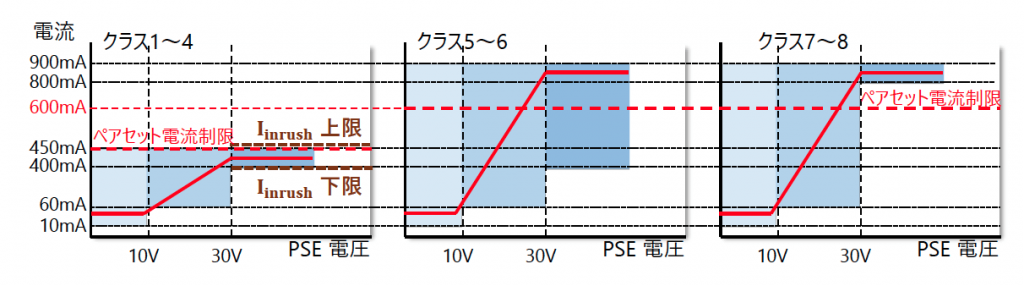

ノイズ発生を抑制するため、PSE は少なくとも 50ミリ秒、最大 75ミリ秒の間、供給する電流を抑える。この電流制限は、電力クラスと PSE の電圧により異なる。PSE の電圧と制限された突入電流の関係は「図3 PSE 総突入電流」の様に、電圧が高くなるに従い電流も増加するようになっている。例えば、クラス1~4 では、10ボルト以下では 10ミリアンペア~60ミリアンペアの範囲、10ボルト~30ボルトの範囲では 60ミリアンペア~400ミリアンペアの範囲、30ボルト以上では 400ミリアンペア~450ミリアンペアの範囲に抑えられている。この範囲内のどこで制限するかは半導体の仕様による。例えば、 「図3 PSE 総突入電流」の赤実線のようなカーブで電圧と電流が変化する。

Iinrush下限値は、必ず守らなければならない最小電流で、 Iinrush上限値は短時間であれば超過してもよい上限値になる。PoE の一番の懸念事項はケーブル等の発熱だが、一時的な電力超過は発熱に関しては大きな影響がない。

総突入電流は、2ペアセット(4ペア)の電流の合計値だが、ペアセット(2ペア)当たりの電流制限も守らなければならない。ペアセットの電流制限は、クラス1~4 は 450ミリアンペア、クラス5~8 では 600ミリアンペアになる(赤破線)。

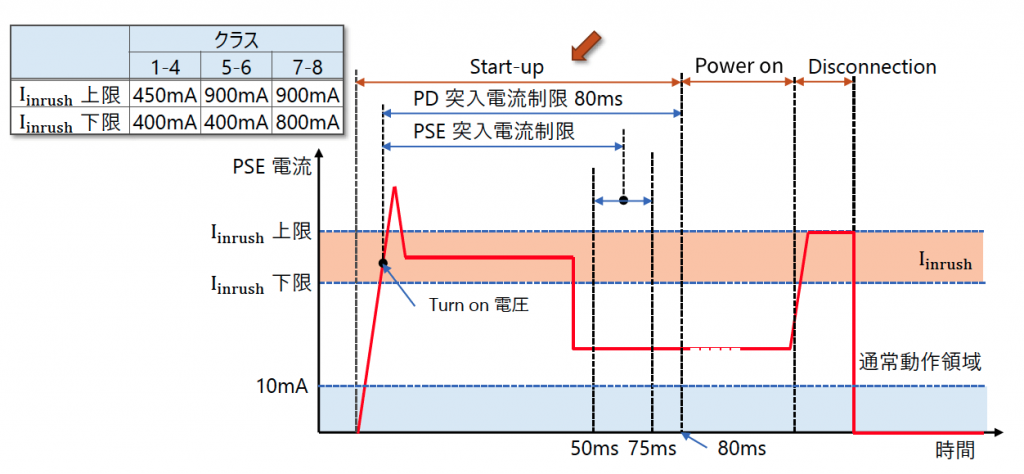

「図3 PSE 総突入電流」は、電圧と電流の関係だが、電流の時間変化で表すと「図4 突入電流変化」の様になる。Start-up 時の電流の時間変化の従来規格からの主な変更点は、突入電流制限値だ。動作全体に大きな変更はない。

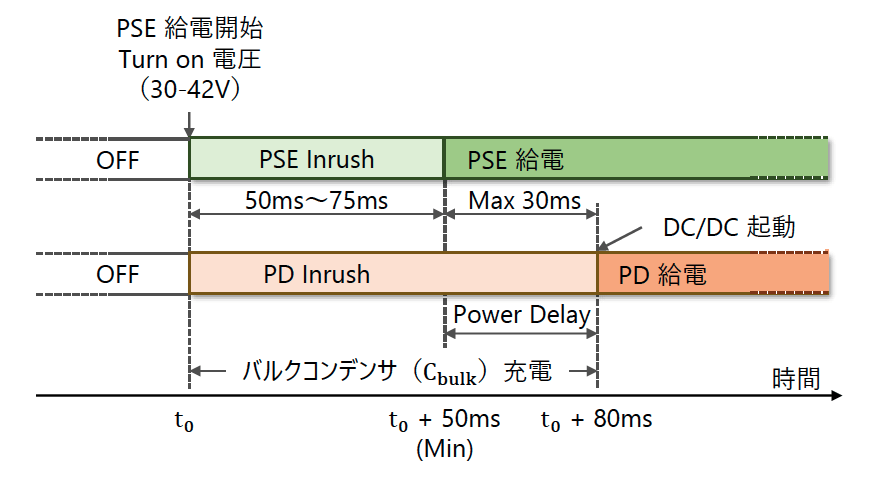

PSE は給電開始から 50ミリ秒~75ミリ秒の間突入電流を制限する。PD も同様に受電開始から 80ミリ秒の間突入電流を制限する。PD の突入電流制限開始ポイントは、電圧が 30ボルトを超えた時点(Turn on 電圧:30V~42V)になる。30ボルトを超えた時点から突入電流を制御する一番の理由は、温度上昇を抑えるためだ。

PSE の突入電流制限が解除されてから、PD の電流制限が解除されるまでには、最長 30ミリ秒の時間がとられている。この期間を「PD 遅延フェーズ(Power delay)」と呼び、この期間後に PSE は突入電流制限状態から、通常の給電状態に移行する(図5 PSE/PD 給電タイミング)。

PD の突入電流制限期間(PD Inrush)に、バルクコンデンサ(Cbulk)を充電する。突入電流制限が解除され通常の給電状態になった時点で DC/DC コンバータを起動する。DC/DC コンバータ起動時はバルクコンデンサから主に給電することで、電圧降下等を防ぐことができる。

Power on(給電)

Detection と Classification に成功し Start-up 期間を過ぎると通常の「給電期間」になる。この間、PSE は過負荷や短絡などの異常状態をモニターし、PD が接続されたままであるか否かも常にチェックしている。供給電力は基本的には Classification で割り当てられたクラスに従うが、供給電力不足による降格、Autoclass による微調整や電源投入後のデータリンク層分類(DLL)により変更される場合もある。

PD への供給電力は決定方法により次の 3種類がある。

Classification で決定した「平均」最大電力。

Autoclass または、データリンク層分類(DLL)要求による Autoclass の実行で決定した「平均」最大電力で、常に Pclass_PD より小さくなる。

データリンク層分類(DLL)で決定した「平均」最大電力で、常に PClass_PD 以下になる。

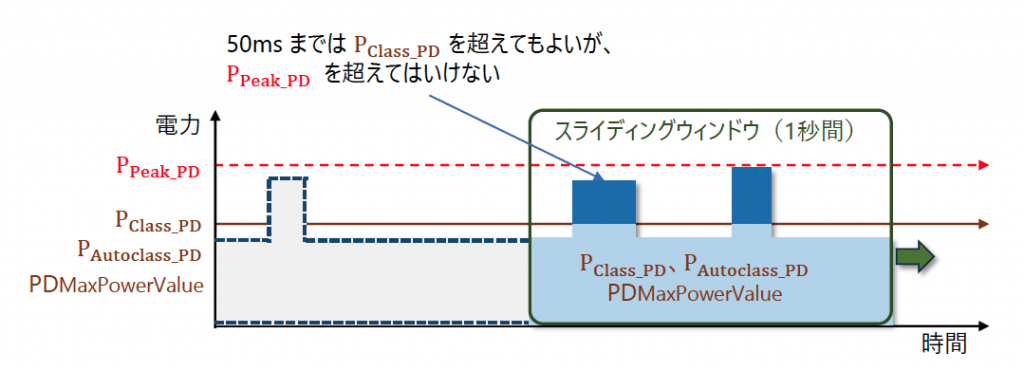

PD が消費する電力は、1秒間のスライディングウィンドウでの平均電力とスライディングウィンドウ内でのピーク電力の 2つで制限されている。スライディングウィンドウは時間とともに移動する測定窓で、1秒間の平均電力とピーク電力を常に計測している。

Classification 等で電力クラスが決定し、これに伴い平均電力(PClass_PD等)が決まる。PD はスライディングウィンドウで計測した 1秒間の平均電力がこの電力(Pclass_PD 等)を超えてはいけない。もう一つの電力制限に「ピーク電力(PPeak_PD)」がある。ピーク電力は、最大 50ミリ秒間平均電力を超えることが許されるが、 を超えてはいけない(図6 PD 平均電力とピーク電力)。

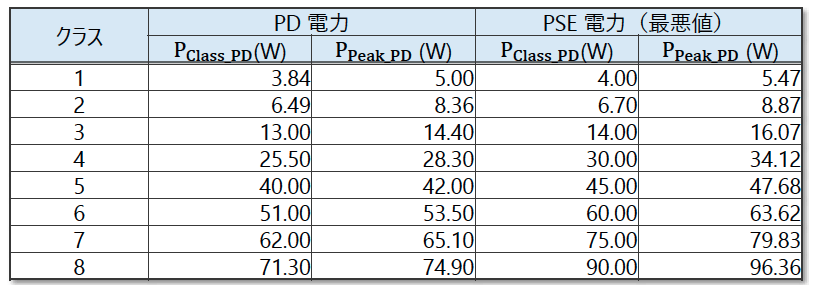

クラスごとの PD と PSE の平均電力とピーク電力は「表2 クラス別 PD/PSE 電力」を参照いただきたい。ちなみに、表中の PSE 電力は、PSE の供給電圧が最小でリンクセクション(撚対線)の抵抗が最大での最悪値だ。

Disconnection(切断)

Disconnection には 2つのケースがある。 1つは給電中に通常動作としてケーブルを外し PD を切り離すケースだ。もう 1つは、規格を超える電力消費の発生や給電線の短絡等による過負荷が発生し、給電を緊急遮断するケースだ。前者は通常動作で特に急ぐ必要はないが、後者は緊急対応が必要になる。

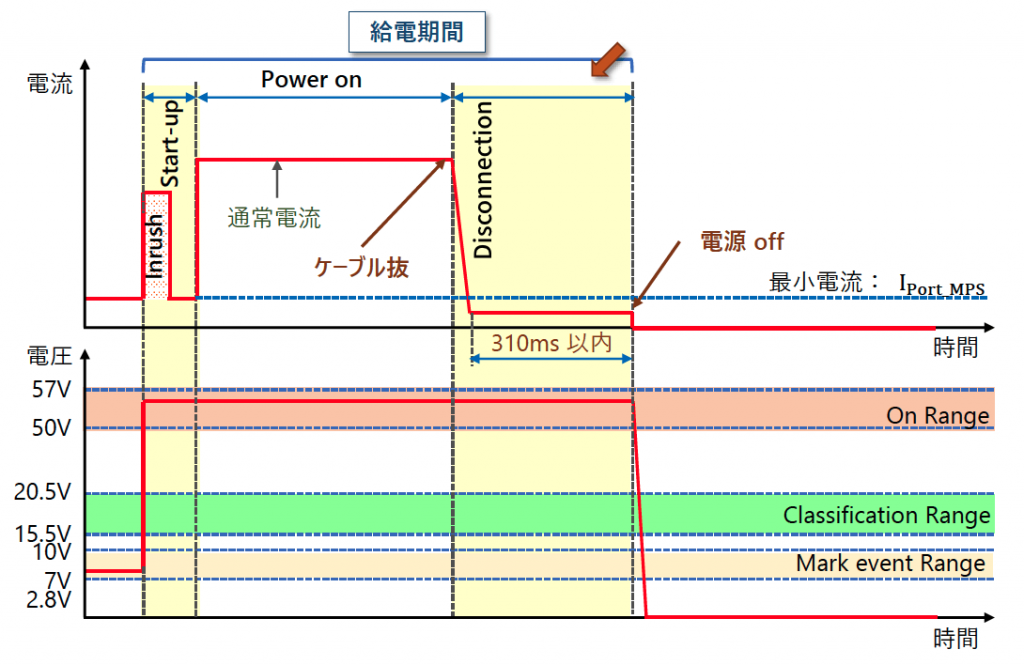

給電中にケーブルを外し PD を切り離すケースでは、比較的短時間で電源をシャットダウンする必要がある。電源のシャットダウンが遅れると、PoE 非対応のデバイスに再接続され事故を起こす可能性がある。PSE は「表2 PD MPS 要件」 (10/16ミリアンペア)を下回ると、 (最大 310ミリ秒)以内に給電を停止することで、再接続による事故を防いでいる(図7 PoE 給電停止)。

最初の規格 802.3af で設定された 300~400ミリ秒の時間設定の下限値(300ミリ秒)は瞬断等のランダムな変動で給電が停止することを防ぐためだ。上限値(400ミリ秒)は、作業者がケーブルを再接続する時間より短くすることで、再接続による事故を防ぐ目的で設定された。給電停止時間は半導体設定で変更できるため、詳しくは半導体マニュアルを参照いただきたい。

PPeak_PDを超える電流を検知し、この状態が 50ミリ秒継続、または平均電力が PClass_PD を超えると「過負荷状態」と判断し、給電を緊急停止する。「過負荷状態」の要因は、 PD の電力超過やケーブルや PD の障害による電源の短絡等が考えられる。いずれも危険な状態だ。PPeak_PD を超える状態が 50ミリ秒継続すると給電を緊急停止するが、50ミリ秒待つ理由は、ランダムな電流変動による想定外の給電遮断を防止するためだ。PPeak_PD 超過による遮断が発生すると、危険を回避するため「Cool Down Time」として 1~5秒の間給電を再開しない。給電再開までの時間は PSE デバイスの設定により変更できる。設定範囲等は半導体デバイスのマニュアルを確認いただきたい。