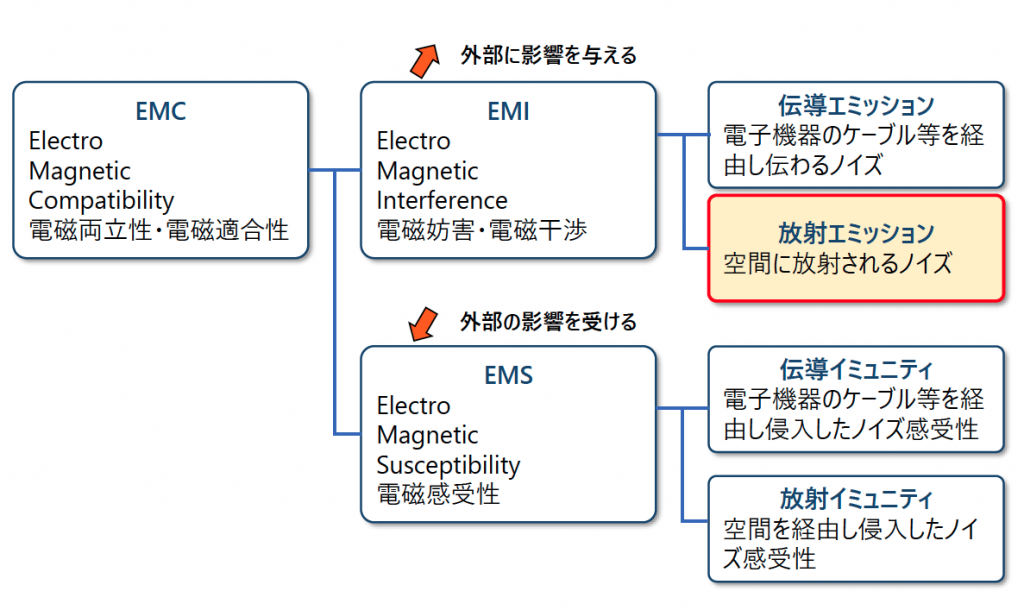

電子機器はノイズ(電磁波)を発生し外部機器に影響を与えると共に、外部機器ノイズの影響を受ける。電子機器が発生するノイズが他の機器に影響を与えないことと、他の機器が発生するノイズに影響されないことの両方の特性を持つ必要がある。これを「電磁両立性」 「電磁適合成」(EMC:Electro Magnetic Compatibility)と呼ぶ。

電子機器が発生するノイズは EMI(Electro Magnetic Interference)またはエミッション(Emission)と呼び、電磁妨害や電磁障害とも呼ばれる。 EMI は伝導エミッション(Conducted Emission)と放射エミッション(Radiated Emission)がある。伝導エミッションは、電源ケーブルなどのケーブルを経由して伝わるノイズで、放射エミッションは空間に放射されるノイズだ。

外部電子機器のノイズに影響を受けることを、EMS(Electro Magnetic Susceptibility)と呼び、イミュニティ(Immunity)や電磁感受性と呼ばれることもある。Immunity は耐性/耐量と言う意味で、他の機器からのノイズの影響を受けても影響されないことを意味する。EMS は伝導イミュニティ(Conducted Immunity)と放射イミュニティ(Radiated Immunity)がある。伝導イミュニティは、電源ケーブルなどのケーブルを経由して伝わってきたノイズに対する感受性で、放射イミュニティは空間から伝わったノイズに対する感受性だ。

本資料はデジタル回路の「放射エミッション」を対象とする( 「図1 EMC 定義」 )。伝導エミッションは、適切な電源ノイズフィルターを実装することでほぼ対応できる。放射エミッションを適切な範囲に収めることで、イミュニティ(耐力)も改善される場合が多い。

自動車の EMS 規定は民生品より厳しい

自動車の EMS 規定は、民生品に比べかなり厳しい。自動車の EMS 規定は「実車試験」と「部品試験」に分かれる。実車試験のエミッションは「CISPR12」、イミュニティは「ISO11451」で規定され、部品試験のエミッションは「CISPR25」、イミュニティは「ISO11452」で規定される。しかしこの規定は最低限の規定に過ぎず、各自動車メーカの独自規定がありさらに厳しくなる。

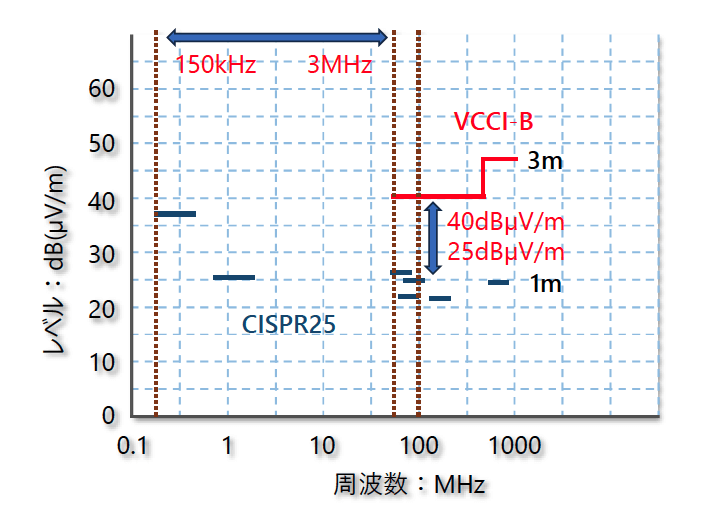

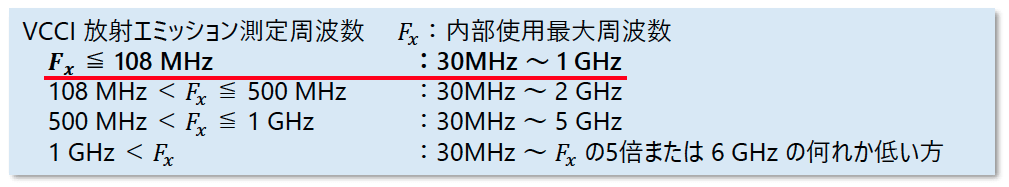

民生品の規定である VCCI クラスB と CISPR25 の最も厳しいクラス 5(クラスは 1~5)のエミッションを比べると、次のような大きな違いがある。

| CISPR25 | VCCI-B | |

|---|---|---|

| 対象周波数 | 150kHz ~(飛び飛び) | 30MHz ~ |

| 強度(at 100MHz) | 25dBµV/m | 40dBµV/m(3m 法) |

| ※ 実に 15dBµV/m の差( 1/5 ~ 1/6 のレベル!) | ||

| 測定距離 | 1m | 3m |

| ※ 電波の近傍界/遠方界の問題がある | ||

VCCI-B の最低周波数は 30MHz で、近傍界と遠方界の境界は約 1.6m となり、 3m の測定距離は妥当だ。しかし、 近傍界と遠方界の境界が 1m に相当する周波数は約 50MHz になる。

自動車のイミュニティも同様に厳しい。民生品の VCCI-B のイミュニティは IEC61000-4-3 で 10V/m 数だが、車載部品試験のイミュニティは ISO11452-2 で 100V/m と 10倍の厳しさだ。車載部品試験の「レーダーパルステスト」では、600V/m と 60倍の厳しさになる。

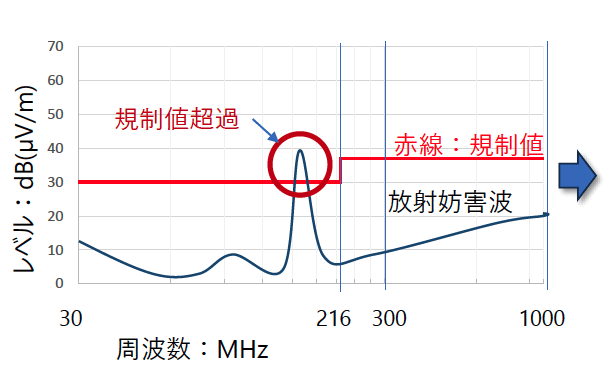

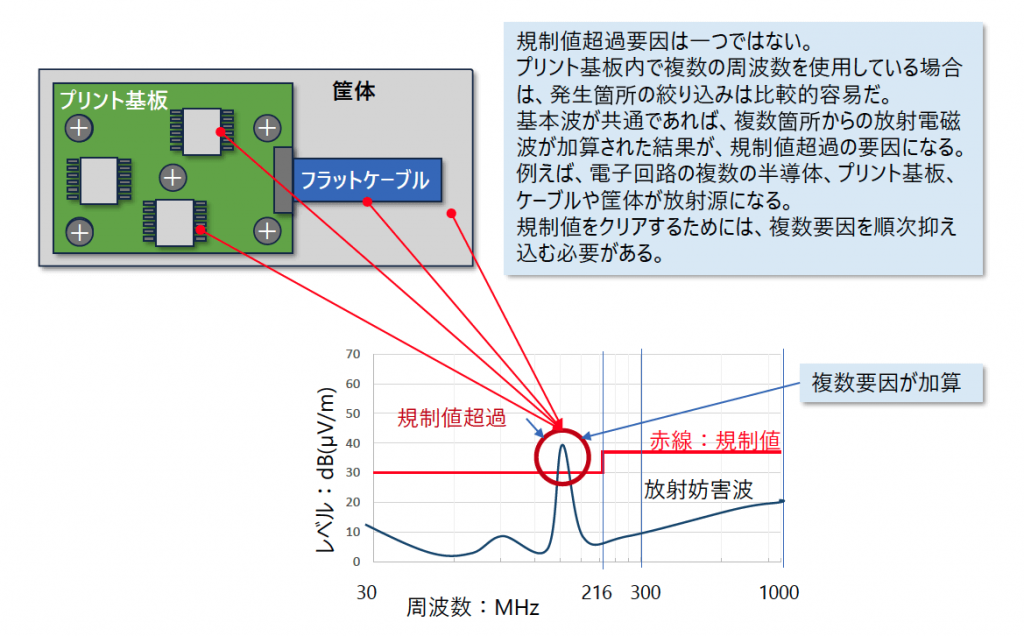

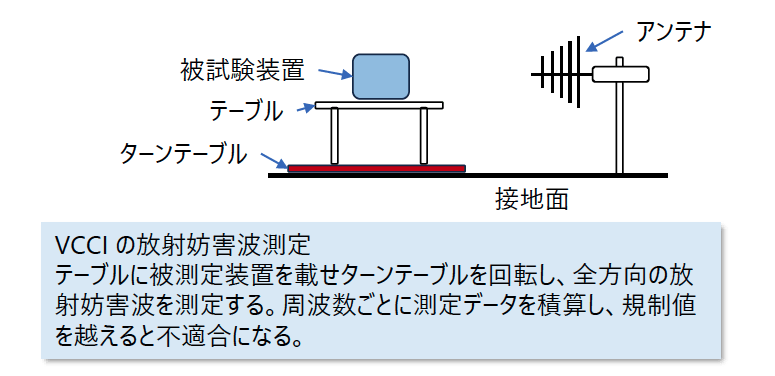

装置全周から放射される電磁波を、周波数ごとに積算する。

測定例

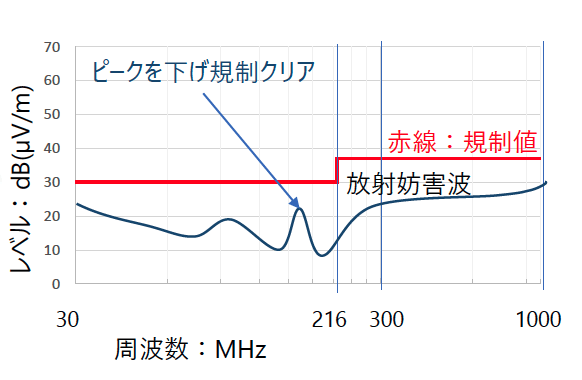

装置全周から放射される電磁波を、周波数ごとに積算する。一カ所でも規制値を超過すると不合格になり、製品出荷はできない。規制値を越える周波数のレベルを下げる必要がある。規制値を越える要因は一つではなく、複数箇所に及ぶことが多い。複数要因に順次対応することで、徐々にレベルが下がることが多い。

対象周波数領域で規制値を下回る必要がある。状況によっては、特定の周波数への集中を避け拡散させる場合もある。

EMC対策

-

2-6.EMI対策

2-6.EMI対策

高周波基板設計の基礎(1)電磁波ノイズ「EMC」の定義

電子機器はノイズ(電磁波)を発生し外部機器に影響を与えると共に、外部機器ノイズの影響を受ける。電子機器が発生するノイズが他の機器に影響を与えないことと、他の機器が発生するノイズに影響されないことの両方の特性を持つ必要があ […] -

2-6.EMI対策

2-6.EMI対策

高周波基板設計の基礎(2)電磁波ノイズ発生の仕組み 「ノイズ発生/ノイズ伝導」

空間に放射されるノイズは、ノイズ発生源→伝送路→アンテナと伝搬し、外部に電磁波として放出される( 「図1 放射ノイズ発生原理」 )。放出された電磁波は他の機器の動作を妨害する。逆に、他の機器から放射された電磁波はこの逆ル […] -

2-6.EMI対策

2-6.EMI対策

高周波基板設計の基礎(3)電磁波ノイズ発生の仕組み「ノイズ反射」

ノイズ反射 半導体デバイス等で発生したノイズは、伝送路を通りアンテナから放射される( 「図1 放射ノイズ発生原理」 )。電磁波の放射を抑えるためには、極力アンテナを少なくする(効率を下げる)ことだ。プリント基板のパターン […] -

2-6.EMI対策

2-6.EMI対策

高周波基板設計の基礎(4)電磁波ノイズ発生の仕組み 「ノーマルモード/コモンモード」

ノーマルモード/コモンモード 基本的な動作としては、デジタル IC で発生したノイズは、伝送路を通りアンテナから放射される。しかし、実際のノイズ対策では、ノイズ発生源が伝送路を介して直接アンテナに繋がることは稀だ。「ノー […] -

2-6.EMI対策

2-6.EMI対策

高周波基板設計の基礎(5)電磁波ノイズ対策・回路 「周波数分離フィルタ」

妨害波対策の基本的な考え方は、「上流工程」での対応を優先することだ。「下流工程」での対応は効果が少なく、対応コストと製造コストが高くなる傾向がある(図1 開発工程)。妨害波ノイズ対策は、プリント基板や筐体も「回路の一部」 […] -

2-6.EMI対策

2-6.EMI対策

高周波基板設計の基礎(6)電磁波ノイズ対策・回路 「信号線でのノイズ対策」

信号線でのノイズ対策に使用するフィルタ 信号線では、信号の高調波を取り除くことがノイズ対策の基本だ。信号線の高調波を取り除くと、デジタル信号の立上り/立下りが遅れ、タイミング設計が難しくなる。電源線では電圧変動を招く恐れ […] -

2-6.EMI対策

2-6.EMI対策

高周波基板設計の基礎(7)電磁波ノイズ対策・回路 「デカップリングコンデンサ / 配線パターン / 配線パターン / ダンピング抵抗 / クロストーク抑制」

デカップリングコンデンサ 最近の半導体は高速化している。同時スイッチング等で、充放電電流が増加し、消費電流の変動が大きくなっている。この電流変動は EMI の要因になる。周波数特性に応じたデカップリングコンデンサの配置が […] -

2-6.EMI対策

2-6.EMI対策

高周波基板設計の基礎(8)電磁波ノイズ対策・回路 「スクランブル」

スクランブル スクランブラは、100Mbps 以上の撚対線を使用する Ethernet 動作時に、コネクタやケーブルから放射する電磁妨害波(EMI)を抑えるために実装された機能だ。電磁妨害波が他の機器の誤動作を引き起こす […] -

2-6.EMI対策

2-6.EMI対策

高周波基板設計の基礎(9)電磁波ノイズ対策・回路 「部品選択」

部品選択 デジタルIC 最も低速なICを選択する4000シリーズ>74HC>74AC>74VHC:高速デジタル IC ほど速度が速く立上りが速い。高調波による放射レベルが大きくなる。低電圧デバイスを選択する電圧変化と電流 […] -

2-6.EMI対策

2-6.EMI対策

高周波基板設計の基礎(10)電磁波ノイズ対策・筐体「シールド/ガスケット」

筐体はノイズシールドとしての役目もあり、ノイズの空間伝導をシールドで遮断する。シールドは回路の一部やケーブルを覆うように使用する場合や、筐体のように装置全体を覆うシールドとして使用する場合等がある。筐体はもちろん、回路の […] -

2-6.EMI対策

2-6.EMI対策

高周波基板設計の基礎(11)電磁波ノイズ対策・筐体「RF 基準面」

プリント基板の GND と筐体(導体)が近づくほど周辺電磁界が少なくなる。この間隔が 1/2 波長より広くなると放射電磁界が増える傾向にある。間隔が 5mm の場合、周波数は 30GHz になり VCCI の測定範囲(3 […] -

2-6.EMI対策

2-6.EMI対策

高周波基板設計の基礎(12)まとめ

EMC は、回路設計部門や筐体設計部門だけの問題ではない。組織全体での取り組みが必要だ。ソフトウェア開発部門は、EMC に最適なパラメータ設定やテストモードの準備が必要だ。製造部門は製造性やコスト確認を行う必要がある。品 […]