1000BASE-T は、10BASE-T/100BASE-TX の後継規格として 1999年に IEEE 802.3ab として標準化された。伝送媒体はカテゴリ5以上の撚対線を使用し、最大伝送距離は 100m だ。当時既存の 100BASE-TX と同じカテゴリの撚対線を使用でき、オフィス用に留まらず家庭用にも普及した。しかし、カテゴリ5は4対全てを使用することを想定していなかったため、一部仕様を変更したカテゴリ 5e が EIA/TIA-568 で2001/2002 年に規定された。現在は、カテゴリ5e 以上の撚対線の使用がお薦めだ。

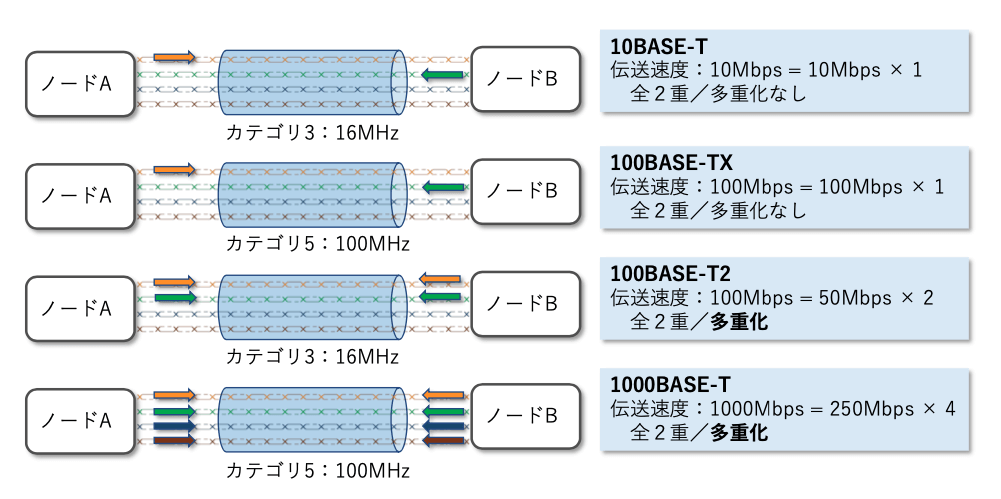

1000BASE-T は、撚対線の4組8本をすべて使用し、各組で 250Mbps の双方向通信を行い4組で 1000Mbps(250Mbps×4) 全2重通信を実現している。1000BASE-T は既に普及していた 10BASE- T/100BASE-TX との半2重通信での互換性を持つ最後の「イーサネット」規格だ。半2重通信での互換性を保つためには衝突検出などの CSMA/CD 機能が必須になる。これを実現するために「Carrier Extension」と「Frame Burst」の機能を搭載したが、日の目を見ることはなかったようだ。「Ethernet の正当な継承者」を主張したのだが、既に半2重通信に逆戻りするユーザはほぼ居なかった。

1000Mbps イーサネットの各規格

1000BASE-TX

競合規格として 1000BASE-TX が 2001年にTIA/EIA-854として標準化された。伝送路としてカテゴリ6以上の撚対線で伝送距離は最長 100m だ。撚対線4対の内2対を送信専用、2対を受信専用とし、各対で 500Mbps の通信を行うことで 1000Mbps(500Mbps×2)全2重通信を実現している。規格化当時は、ケーブルはやや割高だが、1000BASE-T より回路構成がシンプルなため低価格化を期待された。しかし、先行した 1000BASE-T 機器の急速な低価格化と普及により製品化前に敗退し、市場に投入される前に消滅した。標準化作業2年の遅れと、IEEE で規格化されなかったことが致命的だったようだ。

1000BASE-CX

1000BASE-CX は、1998年にIEEE 802.3zとして規格化された。伝送路として2芯平衡型シールド同軸 ケーブル(150Ω twin coax cable)で、コネクタはD-sub9 コネクタまたは HSSD コネクタを使用し、最長 25m の接続が可能だった。通信キャリア等のラック内配線での使用を期待されたが、普及しなかった。ケーブルが特殊で伝送距離も短く、コネクタが RJ45 ではなかったことが災いしたようだ。

1000BASE-X

伝送媒体に光ファイバを使用する 1000BASE-X は様々な規格が作られた。1000BASE-SX は、1998 年にIEEE 802.3zとして規格化された。伝送媒体はマルチモードファイバ(MMF)を2芯使用し、最大伝送距離は 550m だ。1000BASE-LX も、1998年に IEEE802.3z で規格化された。マルチモードファイバ(MMF)を2芯使用する場合の最大伝送距離は 550m で、シングルモードファイバ (SMF)を2芯使用する場合の最大伝送距離は 5km になる。1000BASE-LX10 は、2004年に IEEE802.3ah で規格化され最大伝送距離は 10km だ。伝送路に光ファイバを使用する 1000BASE-X はその後様々なバリエーションが登場する。現在は、SFP を差し替えることで各種ファイバや伝送距離に対応する形で運用されている。この点は、100BASE-FX と似ている。

1000BASE-T

1000Mbps イーサネットは様々な規格が登場したが、撚対線は 1000BASE-T に集約し、光ファイバは 1000BASE-X + SFP に集約している。

1000BASE-T 開発時、100BASE-TX 用ケーブルとして「カテゴリ 5UTP」が既に広く普及していた。次世代規格の 1000Mbps イーサネットをいち早く普及させ競合規格に勝つためには、カテゴリ

5UTP のインフラを活用することが重要なテーマで、「既存規格の正統な後継者」と主張する重要な要素でもあった。

1000BASE-T は 1000Mbps を実現するために、カテゴリ 5UPT の4対全てを使用する方式を採用した。1対当たり 250Mbps で4対同時に送信すれば 1000Mbps(250Mbps×4)になる。しかも、各対に送信信号と受信信号を多重化(混在)することで全2重通信を実現できる。1対撚対線に送信と受信信号を多重化する手法は、1997年にIEEE 802.3yとして標準化された 100BASE-T2 で既に実用化されていた。4対撚対線の内2対を使い双方向通信を行う。送受信信号を分離合成するハイブリッド回路や DSP によるエコー除去やクロストーク除去を行い2対同時に双方向で送受信ができる。スクランブル処理で 0 や 1 の連続が少なくなる処理や、符号処理に PAM5(5- level Pulse Amplitude Modulation) を使用しフレームの開始や終了コードを備えている。 1000BASE-T はこの技術を拡張することで短期間で標準化を実現した。

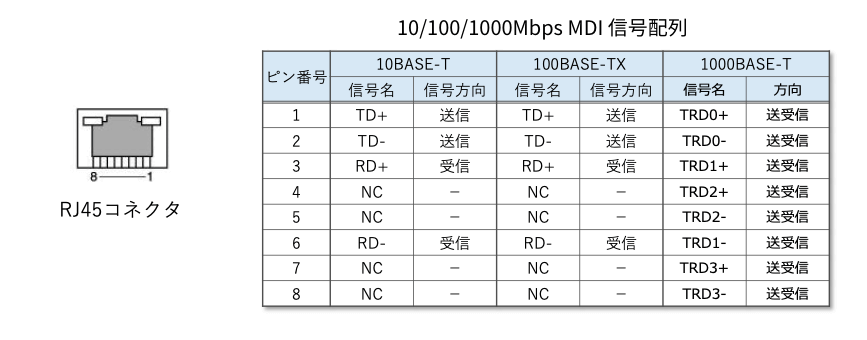

10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T2/1000BASE-T の通信イメージは図1 を、RJ45 コネクタの 信号配列は表1 を参照いただきたい。

イーサネットの物理層

-

2-6.イーサネットの物理層

2-6.イーサネットの物理層

イーサネットの物理層(1)概要・物理層のトレンド・物理層基礎技術

イーサネットを底辺で支えているのが物理層だ。物理層の基本機能は、0と1で表現されるデジタルデータを電気信号や光パルスに変換し媒体を介して通信することだ。OSI 階層では最下層に相当する。第2層以上の論理層と最下層の物理層 […] -

2-6.イーサネットの物理層

2-6.イーサネットの物理層

イーサネットの物理層(2)物理層基礎技術 パラレル通信とシリアル通信 / クロック同期方式

パラレル通信とシリアル通信 コンピュータ間通信方式はパラレル通信とシリアル通信に大別することができる。パラレル( parallel:並列)通信は、複数データを並列に同時送信するため高速通信が可能だが、複数のデータ線が必要 […] -

2-6.イーサネットの物理層

2-6.イーサネットの物理層

イーサネットの物理層(3)物理層基礎技術 クロック同期方式 共通クロック(Common Clock)同期 / 送信元クロック(Source Clock)同期

共通クロック(Common Clock)同期 プリント基板内での半導体デバイス間同期や、比較的低速な PCI などのパラレルバスで使用されている方式だ。歴史も古く事例も多い。名前のように送信側と受信側が、共通クロックに同 […] -

2-6.イーサネットの物理層

2-6.イーサネットの物理層

イーサネットの物理層(4)物理層基礎技術 クロック同期方式 埋込クロック(Embedded Clock)同期 / 非同期(調歩同期)

埋込クロック(Embedded Clock)同期 「埋込クロック同期」は、送信データに送信クロックを埋め込む方式だ。受信側は受信データからクロックを抽出しデータを読み込むマスタークロックとして使用する。送信元クロック同期 […] -

2-6.イーサネットの物理層

2-6.イーサネットの物理層

イーサネットの物理層(5)物理層基礎技術 DC結合・AC結合

装置間、基板間や基板内回路の電気信号接続には2つの方法がある。直流成分を送ることができる「DC 結合」と、直流成分をカットして交流成分のみを送る「AC 結合」がある。直流成分の除去にはコンデンサやパルストランスを使用する […] -

2-6.イーサネットの物理層

2-6.イーサネットの物理層

イーサネットの物理層(6)全体階層構造

Ethernet TSN は第2層(データリンク層)を主に機能強化している。同時に、車載ネットワークを意識した第1層(物理層)にも新たな規約を策定した。車載ネットワークでは省スペースと重量削減が大きな課題で、これに対応す […] -

2-6.イーサネットの物理層

2-6.イーサネットの物理層

イーサネットの物理層(7)xMII

MII は 10Mbps/100Mbps 専用のインタフェースとして登場した。イーサネットの速度アップに伴い、 MII を基に RMII/GMII/RGMII/SGMII/QSGMII/XGMII などの新たな規格が登場 […] -

2-6.イーサネットの物理層

2-6.イーサネットの物理層

イーサネットの物理層(8)MIIのデータインターフェイス/管理インターフェイス

オリジナルの MII は、データインタフェースと管理インタフェースの2つのインタフェースで構成される。データインタフェースは、更に送信用と受信用の2つの独立したチャンネルに分かれる。各チャンネルにはそれぞれ独自のデータ、 […] -

2-6.イーサネットの物理層

2-6.イーサネットの物理層

イーサネットの物理層(9)xMII RMII / GMII

RMII RMII(Reduced Media-Independent Interface )は、PHY/MAC 間接続の信号線を削減するために作られた規格だ。データインタフェース信号線の総数は16本から半分の8本に削減 […] -

2-6.イーサネットの物理層

2-6.イーサネットの物理層

イーサネットの物理層(10)xMII RGMII / SGMII

RGMII RGMII( Reduced Gigabit Media-Independent Interface )は、 GMII の PHY/MAC 間接続の信号線を削減するために作られた規格だ。信号線の総数は24本か […] -

2-6.イーサネットの物理層

2-6.イーサネットの物理層

イーサネットの物理層(12)物理層規格 10BASE5/2/-T

オフィスでも家庭でも、10BASE5/2/-T 規格の製品に出会うことはまずない。オフィスや家庭での有線イーサネットの主役は 100Mbps か 1000Mbps だ。10BASE5/2/-T 規格は歴史の彼方に消えてい […] -

2-6.イーサネットの物理層

2-6.イーサネットの物理層

イーサネットの物理層(11)物理層規格の概要

イーサネットは40年以上に渡り規格が追加・修正された歴史がある。10Mbps の 10BASE5 から始ま り、400Gbpsまで拡張されている。今回は、IoT や車載ネットワークでの直近の使用が想定される 10Mbps […] -

2-6.イーサネットの物理層

2-6.イーサネットの物理層

イーサネットの物理層(13)個別規格 10BASE5/2/-T 符号化/マンチェスタ符号

符号化 物理層の基本機能は、1と0で表現されるデジタルデータを電気信号に変換しケーブルに流すことだ。最も簡単な変換は、「1」を電圧のハイレベル(例えば5V)に、「0」を電圧のローレベル(例えば 0V)に変換すれば、信号を […] -

2-6.イーサネットの物理層

2-6.イーサネットの物理層

イーサネットの物理層(14)個別規格 100BASE-TX

100BASE-TX は、10BASE-T の次世代規格として1995年に登場した。家庭やオフィス LAN の主役は WiFi や 1000BASE-T に変わったが、今でも広く使われている。100BASE-TX は19 […] -

2-6.イーサネットの物理層

2-6.イーサネットの物理層

イーサネットの物理層(15)個別規格 100BASE-TX 4B5B変換 / Parallel to Serial 変換

4B5B 変換 従来の 10BASE5/2/-T は、伝送路上のフレーム間ギャップは無信号状態になっている。これは、1本の伝送路を複数ノードで共有する方式のため、信号の衝突を避けるためにはデータを送信していない期間を無信 […] -

2-6.イーサネットの物理層

2-6.イーサネットの物理層

イーサネットの物理層(16)個別規格 100BASE-TX スクランブラ / NRZ → NRZI → MLT3 変換

100BASE-TX スクランブラ スクランブラは、100BASE-TX が動作時にコネクタやケーブルから放射する妨害波(EMI)を抑えるために実装された機能だ。「埋込クロック同期」や「AC 結合」のための機能ではない。 […] -

2-6.イーサネットの物理層

2-6.イーサネットの物理層

イーサネットの物理層(17)個別規格 100BASE-FX

100BASE-FX 100BASE-FX は、1995年に IEEE802.3u で標準化された。光ファイバーを伝送路として2本のファイ バーケーブルを使用する。信号源に1300nm波長帯を使い、マルチモードファイバー […] -

2-6.イーサネットの物理層

2-6.イーサネットの物理層

イーサネットの物理層(18)個別規格 1000BASE-T 概要

1000BASE-T は、10BASE-T/100BASE-TX の後継規格として 1999年に IEEE 802.3ab として標準化された。伝送媒体はカテゴリ5以上の撚対線を使用し、最大伝送距離は 100m だ。当時 […] -

2-6.イーサネットの物理層

2-6.イーサネットの物理層

イーサネットの物理層(19)個別規格 1000BASE-T 物理層 / 8B1Q4/4D-PAM5 / スクランブラ

1000BASE-T 1000BASE-T 物理層 1000BASE-T は 8ビット幅を持ち 125MHz(8ナノ秒サイクル)で動作する GMII で上位層と繋がっている。つまり、1000BASE-T の物理層は、8ナ […] -

2-6.イーサネットの物理層

2-6.イーサネットの物理層

イーサネットの物理層(20)個別規格 1000BASE-T 畳み込み符号 / 4D-PAM5 符号 / フレーム構造

1000BASE-T 畳み込み符号 送信データのスクランブル後、8ビットデータに1ビット付加し9ビットにする。変換テーブルに 2倍の冗長性を持たせることと、変換テーブルでデータを拡散し電磁妨害波を抑えることが 1 ビット […] -

2-6.イーサネットの物理層

2-6.イーサネットの物理層

イーサネットの物理層(21)個別規格 1000BASE-X 概要

伝送媒体に光ファイバーを使用する 1000BASE-X は、撚対線を使用する 1000BASE-T より1年早く1998年に標準化を完了している。同時にギガビットイーサに対応する GMII の標準化も完了した。1000B […] -

2-6.イーサネットの物理層

2-6.イーサネットの物理層

イーサネットの物理層(22)個別規格 1000BASE-X 8B/10B 符号化 / 8B10B 変換

8B/10B 符号化 10ビットデータに変換する際に、 1/0 連続数を制限し確実な信号反転を発生させることと 1/0 個数の差を制限制限範囲内に収める必要がある。1/0 連続数制限は、1/0 の連続数が 4 個以内に収 […]