自動車の基本的な機能(走る・曲がる・止まるなど)は、機械や油圧などの機能ごとの比較的単純な制御だった。アクセルペダルを踏めば加速し、ブレーキペダルを踏めば車が止まる。排ガス規制やエンジン高性能化の要求が強くなり、エンジンは機械制御のキャブレターから燃料噴射に変わった。必然的に燃料噴射を制御する ECU( Electronic Control Unit)が登場する。初期のエンジン制御 ECU は、アクセルと1対1で対応すればよく、ブレーキ制御、ハンドル制御や様々なセンサー類との連動は必要ではなかった。

自動車制御の安全性や高機能化要求の更なる高まりにより、ブレーキやステアリング制御にも ECU が導入された。また、快適な運転を実現するために、パワーウィンドウ、ドアミラーや車内インフォテイメントシステムにも順次 ECU が持ち込まれた。しかし、車両システムは、走る・曲がる・止まるなどの多くの制御システムが相互に複雑に作用しあっている。かつての、アクセル→エンジン ECU →燃料噴射装置 →エンジンという1対1の関係では制御できなくなり、ECU 間の相互接続が必要になった。

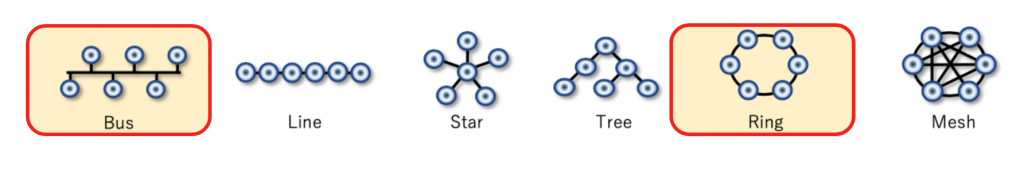

全ての ECU を独自のインタフェースで相互接続するためには、メッシュ構造で接続する必要があるが、コネクタとケーブルが増えすぎコストと重量が増える。コストを抑え、コネクタとケーブルを削減するため「車載ネットワーク」が考案され普及した。

初期の車載ネットワークは、自動車メーカごとに独自に開発されたため、開発・テストや保守に至るまで費用がかさむ課題を抱えていた(表1)。車両メーカが抱えるこれらの課題を解決し、部品の共通化を実現する規格化された車載ネットワークが登場する。代表的な車載ネットワークとして、1983年にBosch社が開発した CAN と1999年に LIN コンソーシアムが発表した LIN がある。現在でも、CAN と LIN は車載ネットワークの主役として広く使われている。

2012年に始まった Ethernet TSN は、当初から車載ネットワークを念頭に開発が進み、2019年に仕様がほぼ固まった。2020年になり、10G から 10M までの物理層規格が発表され、2024年を目途に仕様の強化が進んでいる。

| 自動車メーカ | 車載ネットワーク | |

|---|---|---|

| 1 | GM | J1850VPW |

| 2 | フォード | J1850PWM |

| 3 | ダイムラー | CAN |

| 4 | BMW | I-BUS |

| 5 | トヨタ | BEAM |

| 6 | ホンダ | MPCS |

| 7 | 日産 | DUETTE |

| 8 | マツダ | PALMNET |

| 9 | 三菱 | SWS |

車載ネットワークの要件

車載通信機器は、一般的な通信機器と比較し、最新・最高性能を求められることは少ないが、信頼性や製品寿命の要求が厳しい。車載ネットワークは、ケーブルに求められる要件も厳しい。特に重量増は、車の性能に直結するため、軽量化は重要なテーマだ(表2)。自動車の環境要件に対応するため、半導体の環境規格も一般とは異なる(表3)。

| 項目 | 屋内通信機器 | 屋外通信機器 | 車載通信機器 |

|---|---|---|---|

| 製品の特性 | 最新・最高性能が必要 | 最新・最高性能が必要 | 信頼性・品質・保守性が重要 |

| 保守・修理 | 基本は装置交換 | 基本は装置交換 | 基本は装置交換 |

| 製品寿命 | 実質 3年~5年 | 実質 3年~5年 | 15年を求められる(平均12年) |

| 品質 | 初期故障率 0.2%以下 | 初期故障率 0.2%以下 | 通信機器の1/10~1/100を要求 |

| 消費電力 | 高性能・高機能を要求 | 高性能・高機能+低消費電力 | 低消費電力 |

| ケーブル | 高速性 | 高速性 | 配線スペース・重量 |

| 技術トレンド | 最新技術が必要 | 最新技術が必要 | 安定した技術が必要 |

| 温度条件 | 0~40°C | -10~60°C | -40~120°C |

| 温度グレード | 温度範囲 | 用途 |

|---|---|---|

| C | 0~70°C | Commercial(民生用) |

| E | 0~85°C | Extended(民生用拡張) |

| I | -40~85°C | Industrial(産業用) |

| H | -40~125°C | Temperature/Automotive(車載用) |

| M(P) | -55~125°C | Military (plastic)(軍用) |

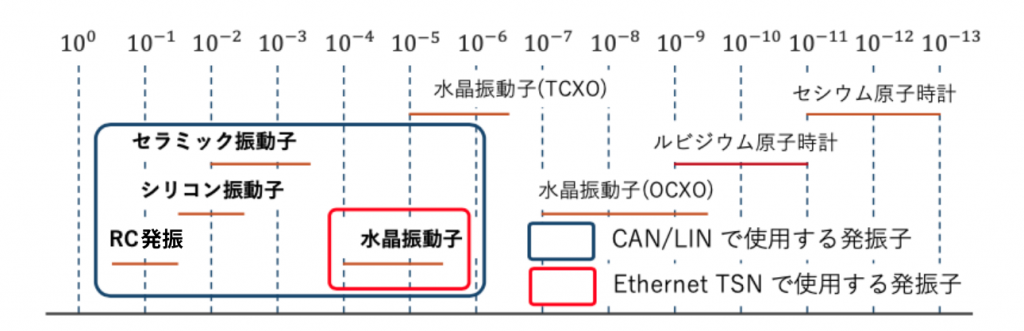

半導体と並び、車載ネットワークの重要部品の一つが発振子だ。発振子には様々な種類がある。RC発振子、半導体に埋め込んだシリコン発振子、セラミック発振子や水晶発振子がある。表4 は主な車載ネットワークの発振子の精度だが、いずれも比較的精度の低い発振子が使用できる。Ethernet TSN は標準イーサネットと同じ精度、CAN は関連する他の規格との関係もあり注意が必要で、一般的には ±0.1% ~ ±0.5% 程度のようだ。

| 規格 | 発振子精度 | |

|---|---|---|

| Ethernet TSN | ±100ppm | |

| CAN | ±1.58% | |

| LIN | マスタ | ±0.5% |

| スレーブ | ±14% | |

図1 に示すように、CAN と LIN の発振子はかなり広い範囲から選択できるが、Ethernet TSN は水晶振動子を選択することになる。一般的なコストは、水晶振動子>セラミック振動子>RC発振>シリコン振動子の順だ。シリコン振動子は半導体に組み込むため、追加コストが発生しない。

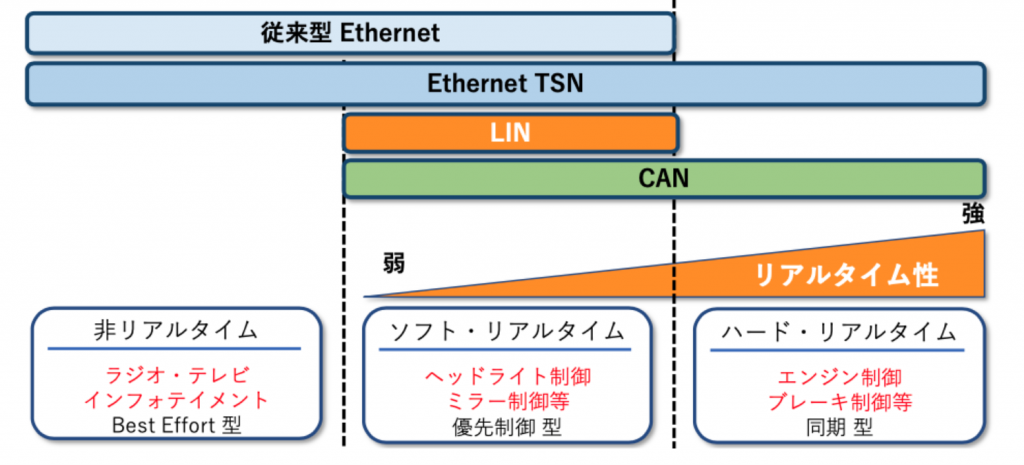

エンジンやブレーキ制御は、明らかに「ハード・リアルタイム」の領域だ。現状の車載ネットワークでは、この領域は CAN の独壇場だ。ドアミラーやヘッドライト等は、対象ごとに優先順位があり、少しの遅れは許されるが確実な動作は必要だ。ここは「ソフト・リアルタイム」の領域で、CAN と LIN が住み分けている。LIN の仕組みは「ハード・リアルタイム」に対応できるが、通信網の信頼性が低くエラーが発生する可能性が高い。かなりの頻度でリトライが発生し、処理遅れが発生する。

産業用ネットワークに最適なトポロジは「Ring」だ。配線のシンプルさと障害に強い冗長性が特徴だ。40年前に作られた CAN や20年以上前に CAN を意識して作られた LIN は「Bus」構造を採用した。当時は、RS485 等のシリアルバスが主流で、Ring 構造の Token Ring やFDDI はまだ登場していない。当時の技術を考えれば妥当な選択だが、現在の技術レベルを考えると、車載ネットワークは今後 Ring トポロジに移行する可能性がある。

| トポロジ | 配線コスト | 配線集中 | 冗長性 |

|---|---|---|---|

| Ring | 〇 | 〇 | 〇:単一障害に対応可能 |

| Bus | 〇 | 〇 | ×:1カ所の障害が全体に及ぶ |

| Tree | ×:総配線長が大 | ×:ハブに集中 | ×:障害箇所から先が切断 |

| Line | 〇 | 〇 | ×:障害箇所から先が切断 |

| Star | ×:総配線長が大 | ×:ハブに集中 | ×:障害箇所から先が切断 |

| Mesh | ×:総配線数/総配線長ともに大 | ×:全体の配線数大 | ◎:複数障害に対応可能 |

車載ネットワーク

-

4.車載ネットワーク

4.車載ネットワーク

車載ネットワーク(1)変遷

自動車の基本的な機能(走る・曲がる・止まるなど)は、機械や油圧などの機能ごとの比較的単純な制御だった。アクセルペダルを踏めば加速し、ブレーキペダルを踏めば車が止まる。排ガス規制やエンジン高性能化の要求が強くなり、エンジン […] -

4.車載ネットワーク

4.車載ネットワーク

車載ネットワーク(2)社会の変化と技術トレンド

社会の変化 2020年代に入り、自動車制御は大きく変わった。自動運転の進展が大きな要因だ。条件付きで自動運転を可能とする自動運転レベル3や、無人運転を可能にする自動運転レベル4が登場した(表1)。自動運転レベルの基準は米 […] -

4.車載ネットワーク

4.車載ネットワーク

車載ネットワーク(3)CAN規格の歴史と概要

CAN 規格の歴史 CAN(Controller Area Network)は、、1983年にBosch社が開発した通信プロトコルだ。1986年に公式発表され、1987年に販売を開始した。CAN は数度に渡り規格が改定さ […] -

4.車載ネットワーク

4.車載ネットワーク

車載ネットワーク(4)CANのマルチマスタとシングルマスタ

CAN は、複数のマスタノードが1組のバスラインに接続される「マルチマスタ」方式だ。全てのノードはバス接続され、送信データを全ノードが共有する。マルチマスタ方式は、平等にバスにアクセスでき、バスに空きがあればどのノードも […] -

4.車載ネットワーク

4.車載ネットワーク

車載ネットワーク(5)CAN 通信手順とCSMA/CR 衝突時の調停

CAN には、データフレーム/リモートフレーム/オーバーロードフレーム/エラーフレームの4種類のフレームタイプがある。データフレームには標準フォーマットと拡張フォーマットの2種類がある。両者の違いは、識別コード(ID)の […] -

4.車載ネットワーク

4.車載ネットワーク

車載ネットワーク(6)CAN 通信手順とフレーム構造

CAN には、データフレーム/リモートフレーム/オーバーロードフレーム/エラーフレームの4 種類のフレームタイプがある(表1)。 名称概要データフレーム通常のデータ送信フレーム(標準/拡張フォーマット)リモートフレームデ […] -

4.車載ネットワーク

4.車載ネットワーク

車載ネットワーク(7)CAN 通信手順とエラー処理

車載ネットワークは、オフィスネットワークに比べ格段に環境条件が厳しい。CAN は平衡伝送方式で比較的ノイズに強いが、GND は不安定で電気的にも厳しい環境だ。障害発生時も、ネットワーク全体を停止させることは危険だ。一部の […] -

4.車載ネットワーク

4.車載ネットワーク

車載ネットワーク(8)CAN ハードウェア

40年前の技術の影響 40年前に開発された CAN の仕様は、当時の技術を強く反映している。当時のマイクロプロセッサは、 8ビット処理でクロックも4MHzや8MHz 程度であった。メモリーも非常に高価で容量も4キロバイト […] -

4.車載ネットワーク

4.車載ネットワーク

車載ネットワーク(10)LIN ハードウェア

トポロジ ネットワークに接続する通信機器を「ノード」と呼び、複数のノードを相互接続しネットワークを構成する方法を「トポロジ」と呼ぶ。車載ネットワークでは、ECU( Electronic Control Unit )がノー […] -

4.車載ネットワーク

4.車載ネットワーク

車載ネットワーク(9)LINの規格概要

LIN規格 LIN(Local Interconnect Network)は、車載ネットワークのコストダウンを目的に、LIN コンソーシアムで策定された通信規格だ。LIN コンソーシアムは、欧州の自動車メーカや半導体メー […] -

4.車載ネットワーク

4.車載ネットワーク

車載ネットワーク(11)LIN 通信手順

マスタタスクとスレーブタスク LIN は1つのマスタノードと複数のスレーブノードで構成され、唯一のマスタノードが、ネットワーク全体の通信を制御する方式だ。ネットワーク上での衝突や調停(Arbitration)をなくし、低 […] -

4.車載ネットワーク

4.車載ネットワーク

車載ネットワーク(12)LINのフレーム構造

LIN フレームは、マスタタスクが送信する「ヘッダ」部と、スレーブタスクが送信する「レスポンス」部で構成される(図1)。ヘッダ部は次の5つで構成される。 (1) Break fieldフレームの区切り(13ビット以上)( […] -

4.車載ネットワーク

4.車載ネットワーク

車載ネットワーク(13)LINの節電機能・エラー処理・発振子

節電機能 車載ネットワークでは「節電」は重要なテーマだ。限られたバッテリー電力と発電量の範囲内で動作しなければならない。LIN は限られた電力を有効に使うため、「ネットワーク管理」として Sleep と Wake Up […] -

4.車載ネットワーク

4.車載ネットワーク

基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術(1)車載 Ethernet 物理層

概要 Ethernet を底辺で支えているのが物理層だ。物理層の基本機能は、0と1で表現されるデジタルデータを電気信号や光パルスに変換し媒体を介して通信することだ。OSI 階層では最下層に相当する。第2層以上の論理層と最 […] -

4.車載ネットワーク

4.車載ネットワーク

基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術(2)SPE( Single twisted Pair Ethernet )

SPE( Single twisted Pair Ethernet ) 従来の汎用 Ethernet は、RJ45 コネクタと 2対または 4対の UTP ケーブルで機器間を 1対1 接続するトポロジを採用している。車載 […] -

4.車載ネットワーク

4.車載ネットワーク

基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術(3)物理層規格

解説対象規格 Ethernet は40年以上に渡り規格が追加・修正された歴史がある。10Mbps の 10BASE5 から始まり、400Gbpsまで拡張されている。車載ネットワークを対象とする 10Mbps から1000 […] -

4.車載ネットワーク

4.車載ネットワーク

基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術(4)「10BASE-T1S」 概要

10BASE-T1 登場の背景 汎用 Ethernet はオフィス、産業分野や通信キャリアで広く使われている業界標準の通信規格だ。パソコンやプリンタなどの機器にも標準実装されている。技術的にも完成し最も低価格な通信方式の […] -

4.車載ネットワーク

4.車載ネットワーク

基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術(5)「10BASE-T1S」 4B5B/DME/PAM2 変換 / フレーム構造

4B5B/DME/PAM2 変換 汎用 Ethernet の 10BASE5/2/-T は、伝送路上のフレーム間ギャップは無信号状態になっている。これは、1本の伝送路を複数ノードで共有する方式のため、信号の衝突を避けるた […] -

4.車載ネットワーク

4.車載ネットワーク

基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術(6)「10BASE-T1S」 PLCA

PLCA 10BASE-T1S のマルチドロップ環境(Mixing Segment)では、複数ノードが半 2重通信でバス接続される。複数のノードが同時に通信を開始しようとした場合に衝突回避のため、衝突回避機能 PLCA( […] -

4.車載ネットワーク

4.車載ネットワーク

基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術(7)「100BASE-T1 」概要

100BASE-T1 登場の背景 永年に渡り車載ネットワークの主役は CAN だ。2012年に CAN FD が公開されるまでは、CAN の伝送速度は 1Mbps だった。2002年に CAN より高速な FlexRay […] -

4.車載ネットワーク

4.車載ネットワーク

基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術(8)「100BASE-T1 」4B3B/3B2T/PAM3 変換 / フレーム構造

4B3B/3B2T/PAM3 変換 初期の 10BASE5/2/-T は、伝送路上のフレーム間ギャップは無信号状態になっている。これは、1本の伝送路を複数ノードで共有するバス方式のため信号の衝突を避けるためにはデータを送 […] -

4.車載ネットワーク

4.車載ネットワーク

基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術(9)「100BASE-T1 」スクランブラ

スクランブラ スクランブラは、100BASE-T1 が動作時にコネクタやケーブルから放射する妨害波(EMI)を抑えるために実装された機能だ。電磁妨害波が他の機器の誤動作を引き起こすため、米国の FCC や日本の VCCI […] -

4.車載ネットワーク

4.車載ネットワーク

基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術(10)「1000BASE-T1」概要

1000BASE-T1 登場の背景 2015年に 100BASE-T1 の標準化が完了したが、当時から 100Mbps では帯域不足との指摘があった。主な理由はカメラ映像の伝送だ。既に実用化された 100BASE-T1 […] -

4.車載ネットワーク

4.車載ネットワーク

基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術(11)「1000BASE-T1」符号変換の概要 80B81B / RS FEC

初期の 10BASE5/2/-T は、伝送路上のフレーム間ギャップは無信号状態になっている。これは1本の伝送路を複数ノードで共有するバス方式のため、信号の衝突を避けるにはデータを送信していない期間を無信号にする必要がある […] -

4.車載ネットワーク

4.車載ネットワーク

基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術(12)「1000BASE-T1」符号変換 スクランブル/3B2T/PAM3 変換

3B2T/PAM3 次に、3B2T/PAM3 変換の手順を説明する。 「図1 1000BASE-T1 符号化処理」は、3B2T/PAM3 の一連の信号変換の例だ。伝送クロックは 750MHz で、GMII の 125MH […] -

4.車載ネットワーク

4.車載ネットワーク

基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術(13)「1000BASE-T1」OAM / フレーム構造 / 上位層制約事項

OAM OAM(Operation / Administration / Maintenance)は、送信側 PHY と受信側 PHY がお互いの PHY リンクの健全性ステイタスを交換するために使用する。OAM は 1 […]