3B2T/PAM3

次に、3B2T/PAM3 変換の手順を説明する。

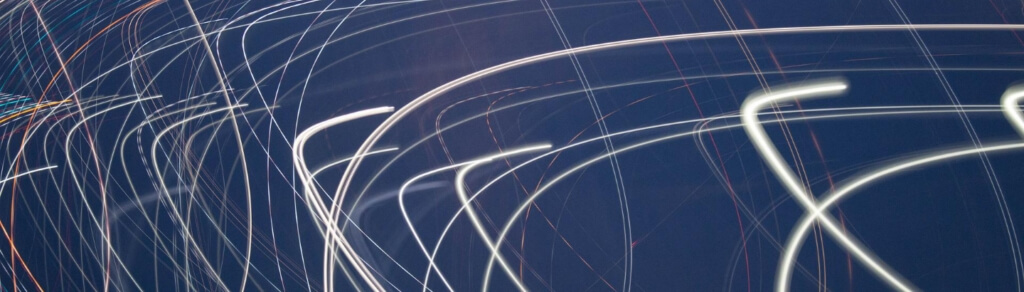

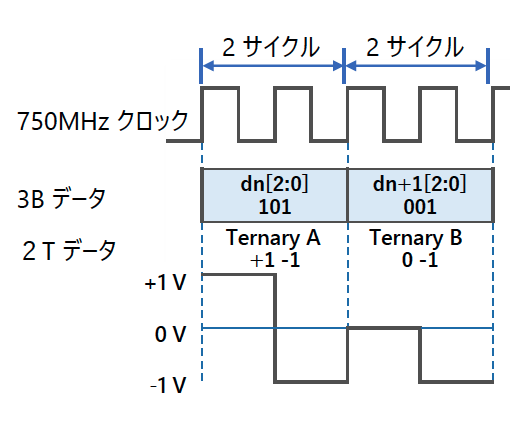

「図1 1000BASE-T1 符号化処理」は、3B2T/PAM3 の一連の信号変換の例だ。伝送クロックは 750MHz で、GMII の 125MHz とは異なる(125MHz × 6=750MHz)。この辺りの事情は RS FEC を追加したためだ。

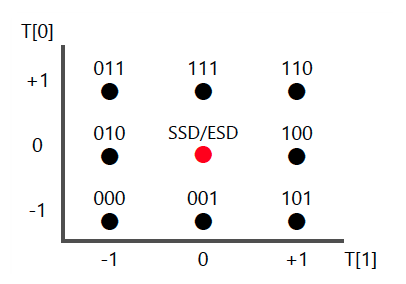

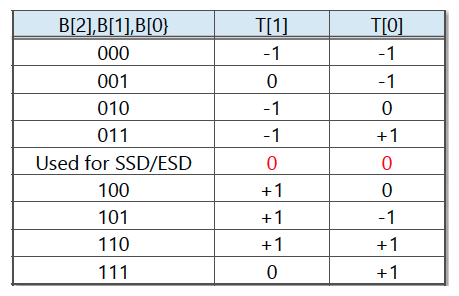

伝送クロック 750MHz 2サイクルで 3ビット情報を送るため、3ビット情報を 2つの 3値情報に変換する。これが 3B2T 変換になる。 3ビット情報は全部で 8通り(=23)あり、「図2 1000BASE-T1 3B2T 変換図」の様に 2 つの 3 値情報は全部で 9 通り(=32)ある。 3 ビット情報を 2 つの 3 値情報に変換すれば、全てを表現し 1 つ余ることになる。 3 値情報は +1 V/0 V/-1 V で表現し、 3 ビット情報と 2つの 3値情報の対応は「表1 1000BASE-T1 3B2T 変換表」のようになる。余った [0:0] は、フレームの開始と終了を示す区切りコードに使われる。

「図3 1000BASE-T1 3B2T 変換例」は、3ビット情報 [101] と [001] が「表1 1000BASE-T1 3B2T 変換表」に従い 2 つの 3 値情報に置き換わり、 PAM3 信号に置き換わる例だ。

ここで注意点が 1つある。理由は分からないが、100BASE-T1 と 1000BASE-T1 の 3B2T 変換表が異なる。

スクランブラ

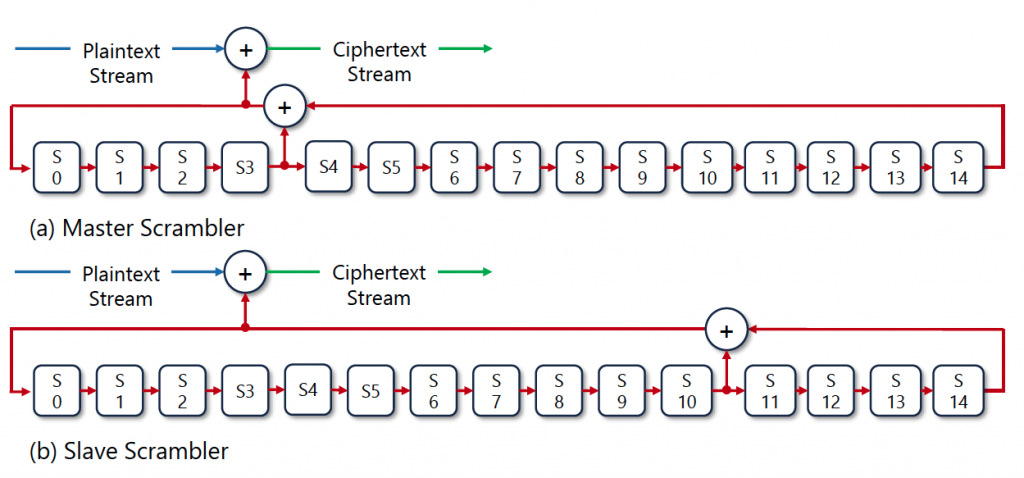

スクランブラは 100BASE-T1/1000BASE-T と同じ構造になっている。違いはキーストリームの長さと LFSR のフィードバックポイントの2つだ。

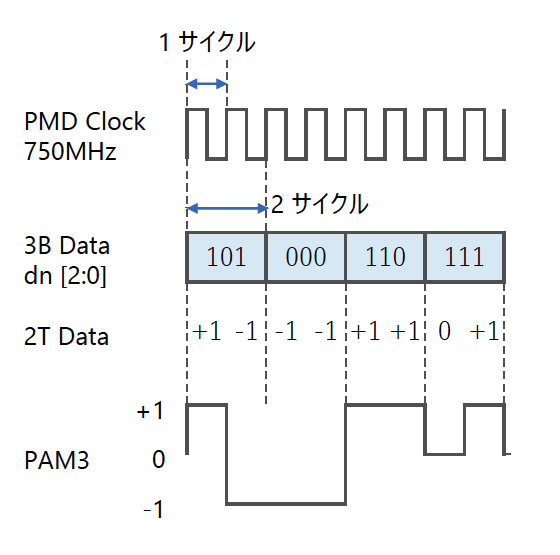

スクランブラへの入力を平文ストリーム(Plaintext Stream)と呼ぶ。スクランブラは平文ストリームとキーストリーム(Key Stream)の演算を行い、暗号文ストリーム(Ciphertext Stream)を作る( 「図4 スクランブラの構造」 )。演算は一般的な EXOR(Exclusive or:排他的論理和)だ。キーストリームの生成には、LFSR(Linear Feedback Shift Register :線形フィードバックレジスタ)と呼ばれる仕組みを使用する。この仕組みはハードウェアで簡単に安く作れるため、放送や通信などの様々なところで使われている。

LFSR は平文ストリームが分かると簡単にキーストリームを解読できる。フレーム間ギャップの「Idle」状態では常に「1」が連続することが分かっているため解読は容易だ。

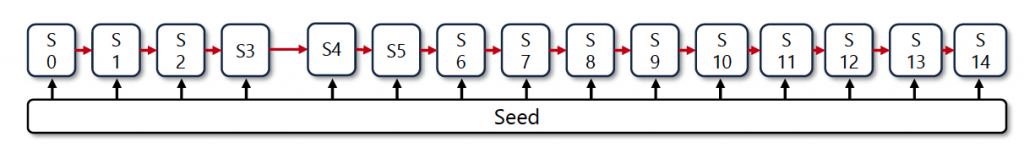

1000BASE-T1 の LFSR は 15 ビット長だが、キーストリーム生成は「図5 15 ビット長 Master/Slave キーストリーム生成」の構造になっている。先ず、ランダムなキーストリームを発生させるために15 ビット2進数の「種(Seed)」を「Seed」に設定する。設定値は特に制約は無いがオール「0」を設定するとキーストリームに変化がなくランダム化できない。「種」は Master が決定し Slave に伝えることで送受信が一致するようになる。

「Master Scrambler」はクロックマスタが送信し、スレーブが解読する。「Slave Scrambler」はクロックスレーブが送信し、マスタが解読する。 1 対の信号線で送信と受信が混在するため、生成コードは変わっているが動作原理は変わらない( 「図6 1000BASE-T1 スクランブラ」参照) 。 LFSR の基本動作は、「100BASE-T1 スクランブラ」を参照いただきたい。

1000BASE-T1 では、リンク接続されたノード間でクロック同期を取るために「クロックマスタ」の選択が必要になる。この機能は接続ノード間でクロック同期を取り、両者のクロック周期や位相ズレを無くすことが目的だ。1000BASE-T1 では、送信信号と受信信号を Hybrid 回路で分離合成する。分離合成する際に送信と受信でクロック周波数や位相がズレていると分離できないためだ。クロックマスタの選択は、リンク確立時のオートネゴシエーションで決定する。

基礎から学ぶ車載 Ethernet

-

4-4.基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術

4-4.基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術

基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術(1)車載 Ethernet 物理層

概要 Ethernet を底辺で支えているのが物理層だ。物理層の基本機能は、0と1で表現されるデジタルデータを電気信号や光パルスに変換し媒体を介して通信することだ。OSI 階層では最下層に相当する。第2層以上の論理層と最 […] -

4-4.基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術

4-4.基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術

基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術(2)SPE( Single twisted Pair Ethernet )

SPE( Single twisted Pair Ethernet ) 従来の汎用 Ethernet は、RJ45 コネクタと 2対または 4対の UTP ケーブルで機器間を 1対1 接続するトポロジを採用している。車載 […] -

4-4.基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術

4-4.基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術

基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術(3)物理層規格

解説対象規格 Ethernet は40年以上に渡り規格が追加・修正された歴史がある。10Mbps の 10BASE5 から始まり、400Gbpsまで拡張されている。車載ネットワークを対象とする 10Mbps から1000 […] -

4-4.基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術

4-4.基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術

基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術(4)「10BASE-T1S」 概要

10BASE-T1 登場の背景 汎用 Ethernet はオフィス、産業分野や通信キャリアで広く使われている業界標準の通信規格だ。パソコンやプリンタなどの機器にも標準実装されている。技術的にも完成し最も低価格な通信方式の […] -

4-4.基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術

4-4.基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術

基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術(5)「10BASE-T1S」 4B5B/DME/PAM2 変換 / フレーム構造

4B5B/DME/PAM2 変換 汎用 Ethernet の 10BASE5/2/-T は、伝送路上のフレーム間ギャップは無信号状態になっている。これは、1本の伝送路を複数ノードで共有する方式のため、信号の衝突を避けるた […] -

4-4.基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術

4-4.基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術

基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術(6)「10BASE-T1S」 PLCA

PLCA 10BASE-T1S のマルチドロップ環境(Mixing Segment)では、複数ノードが半 2重通信でバス接続される。複数のノードが同時に通信を開始しようとした場合に衝突回避のため、衝突回避機能 PLCA( […] -

4-4.基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術

4-4.基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術

基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術(7)「100BASE-T1 」概要

100BASE-T1 登場の背景 永年に渡り車載ネットワークの主役は CAN だ。2012年に CAN FD が公開されるまでは、CAN の伝送速度は 1Mbps だった。2002年に CAN より高速な FlexRay […] -

4-4.基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術

4-4.基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術

基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術(8)「100BASE-T1 」4B3B/3B2T/PAM3 変換 / フレーム構造

4B3B/3B2T/PAM3 変換 初期の 10BASE5/2/-T は、伝送路上のフレーム間ギャップは無信号状態になっている。これは、1本の伝送路を複数ノードで共有するバス方式のため信号の衝突を避けるためにはデータを送 […] -

4-4.基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術

4-4.基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術

基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術(9)「100BASE-T1 」スクランブラ

スクランブラ スクランブラは、100BASE-T1 が動作時にコネクタやケーブルから放射する妨害波(EMI)を抑えるために実装された機能だ。電磁妨害波が他の機器の誤動作を引き起こすため、米国の FCC や日本の VCCI […] -

4-4.基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術

4-4.基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術

基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術(10)「1000BASE-T1」概要

1000BASE-T1 登場の背景 2015年に 100BASE-T1 の標準化が完了したが、当時から 100Mbps では帯域不足との指摘があった。主な理由はカメラ映像の伝送だ。既に実用化された 100BASE-T1 […] -

4-4.基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術

4-4.基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術

基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術(11)「1000BASE-T1」符号変換の概要 80B81B / RS FEC

初期の 10BASE5/2/-T は、伝送路上のフレーム間ギャップは無信号状態になっている。これは1本の伝送路を複数ノードで共有するバス方式のため、信号の衝突を避けるにはデータを送信していない期間を無信号にする必要がある […] -

4-4.基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術

4-4.基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術

基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術(12)「1000BASE-T1」符号変換 スクランブル/3B2T/PAM3 変換

3B2T/PAM3 次に、3B2T/PAM3 変換の手順を説明する。 「図1 1000BASE-T1 符号化処理」は、3B2T/PAM3 の一連の信号変換の例だ。伝送クロックは 750MHz で、GMII の 125MH […] -

4-4.基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術

4-4.基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術

基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術(13)「1000BASE-T1」OAM / フレーム構造 / 上位層制約事項

OAM OAM(Operation / Administration / Maintenance)は、送信側 PHY と受信側 PHY がお互いの PHY リンクの健全性ステイタスを交換するために使用する。OAM は 1 […]