100BASE-T1 登場の背景

永年に渡り車載ネットワークの主役は CAN だ。2012年に CAN FD が公開されるまでは、CAN の伝送速度は 1Mbps だった。2002年に CAN より高速な FlexRay が登場した。FlexRay の伝送速度は 10Mbps と当時の制御系としては十分な性能があった。しかし、車内での DVD 再生などのインフォテインメント系には不十分で、インフォテインメント系をターゲットに MOST が登場した。MOST の伝送速度は 25/50/150Mbpsの3つの規格があり、インフォテインメント系には十分な帯域がある。

FlexRay は欧州系の自動車メーカにはかなり採用されたが、CAN の牙城を揺るがすほどではなかった。MOST は想定したほど低価格化が進まず、期待されたほどは普及しなかった。幾つかの敗退要因が指摘されているが、映像リソースの共有化等のため Ethernet との相互接続や IP パケット対応を進めたことが要因の一つのようだ。もう一つの要因は Token Ring トポロジの採用だ。Ring トポロジは堅牢なトポロジだが、ワイヤーハーネスの引き回しの自由度が少ない。

Ethernet の40年を超える歴史で、Token 方式はことごとく敗退している。1980年代に Token Ring(IEEE802.5)は Ethernet (IEEE802.1/3)との主導権争で敗退した。次に、1995年前後の 100Mbps での主導権争いでは、Token 方式の 100VG-Any LAN は 100BASE-TX に敗退している。リアルタイム性を保証できる点で Token 方式は優れているが、Token 制御はかなり複雑で LSI のコスト増を招く恐れがあると共に動作が複雑で理解しづらいところがある。また、Token 巡回時間のばらつきも大きい。この辺りが敗退の要因かもしれない。

CAN/FlexRay/MOST がほぼ出そろったところで、2011年に Broadcom社が独自方式の BroadR-Reach を開発した。独自方式ではあるが、汎用 Ethernet の第1層(物理層)以外には一切手を加えていないため、第2層以上の上位層をそのまま使用でき互換性がある。もちろん第2層と第1層をつなぐ xMII も変更していない。既存 Ethernet の MAC(第2層)LSI まではそのまま使用し、PHY(第1層 物理層)LSI のみ交換すれば、自動車向けに安価なソリューションを提供することができる。BroadR-Reach を元に(実はほぼそのまま) 100BASE-T1(IEEE802.3bw)が制定された。

自動車業界で、FlexRay や MOST を積極的に取り入れたのが BMW社だ。BMW社は、これらの既存車載ネットワークでは ADAS(先進運転支援システム)などに対応できないと考え、 Ethernet などを調査した。汎用 100BASE-TX は十分な帯域とトポロジの柔軟性はあるが、車載の EMC 要件等を満足しない。そこで、 Broadcom社と協力し車載要件を満たす BroadR-Reach を開発した。この開発推進団体が OPEN Alliance(One-Pair Ether-Net Alliance)だ。当時設定した仕様は次の3点だが、この基本仕様は現在の車載ネットワークに継承されている。

- 1対シールドなし撚対線(1 pair UTP)

- 全2重/100Mbps

- ケーブル 15m 以上

100BASE-T1

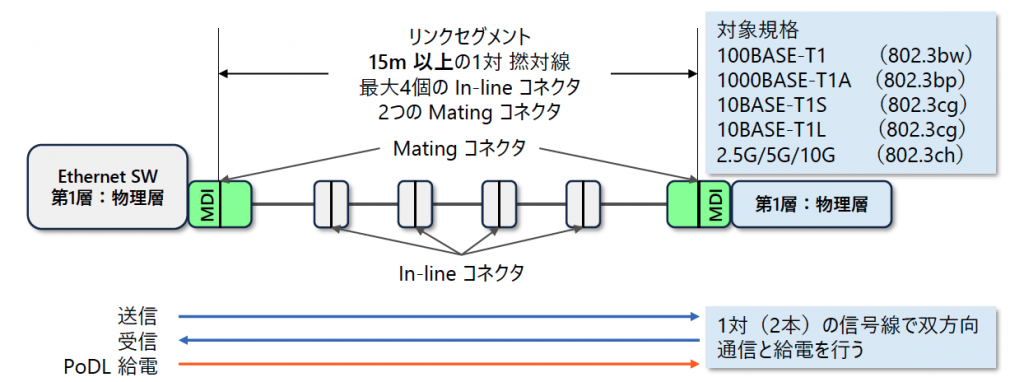

100BASE-T1は 1対の撚対線を介して 100Mbps 双方向通信ができる物理層規格だ。ケーブル長は少なくとも 15mで、4個の中継コネクタ(インラインコネクタ)を介してノード間を接続することができる( 「図1 100BASE-T1 リンクセグメント」 )。定格インピーダンスは 100Ωで、汎用 Ethernet の2倍だ。

100BASE-T1 は、IEEE802.3bw として 2015年標準化された。ワイヤーハーネスを削減するため、IEEE802.3bu で規定される PoDL(Power over Data Lines)と呼ばれる信号線給電にも対応している。 1対(2本)の信号線で、双方向通信と給電を行うことで、ワイヤーハーネスの軽量化と省スペース化を実現している。

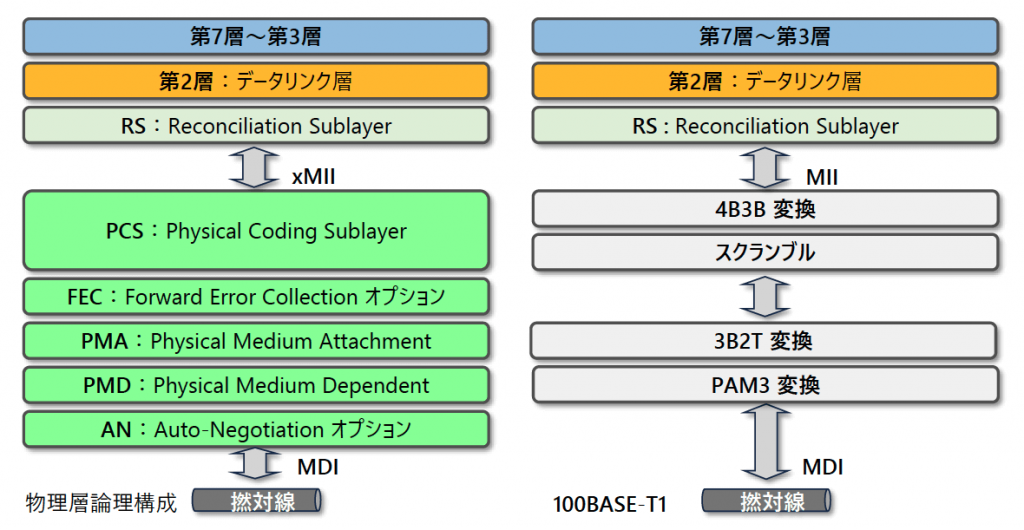

符号化は汎用 Ethernet の 100BASE-TX とは異なり互換性がない。100BASE-T1 の符号化は、4B/3B(4bit to 3bit)変換、スクランブル処理、3B2T(3bit to 2-ternary)変換を順次処理し PAM3(Pulse Amplitude Modulation 3-level)シンボルに変換し、基準クロック 66.7MHz のデータレートで 100Mbps の伝送速度を実現している。

100BASE-T1 の物理層は、PCS/PMA/PMD の3つの副層のみ規定しているだけだ( 「図2 100BASE-T1 物理層副層」 )。規格上、第2層とのインタフェースは MII のみが規定されているが、市販されている物理層デバイスでは様々な xMII をサポートしている。100BASE-TX と 100BASE-T1 物理層の違いは、「表1 100BASE-T1/100BASE-TX 比較」をご覧いただきたい。

| 名称 | 100BASE-T1 | 100BASE-TX |

|---|---|---|

| 規格 | IEEE802.3bw | IEEE802.3u |

| 伝送速度 | 100Mbps | 100Mbps |

| トポロジ | Point to Point | Point to Point |

| 通信方式 | 全2重通信 | 全2重通信 |

| ケーブル | UTP | UTP CAT5 |

| 最大伝送距離 | 15m | 100m |

| 信号線数 | 1対(2本) | 2対(4本) |

| 符号変換 | 4B/3B | 4B/5B |

| スクランブル | x11+x9+1 | x11+x9+1 |

| 信号変換 | PAM3 | MLT-3 |

| MDI 基準クロック | 33.3MHz | 125MHz |

基礎から学ぶ車載 Ethernet

-

4-4.基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術

4-4.基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術

基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術(1)車載 Ethernet 物理層

概要 Ethernet を底辺で支えているのが物理層だ。物理層の基本機能は、0と1で表現されるデジタルデータを電気信号や光パルスに変換し媒体を介して通信することだ。OSI 階層では最下層に相当する。第2層以上の論理層と最 […] -

4-4.基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術

4-4.基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術

基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術(2)SPE( Single twisted Pair Ethernet )

SPE( Single twisted Pair Ethernet ) 従来の汎用 Ethernet は、RJ45 コネクタと 2対または 4対の UTP ケーブルで機器間を 1対1 接続するトポロジを採用している。車載 […] -

4-4.基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術

4-4.基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術

基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術(3)物理層規格

解説対象規格 Ethernet は40年以上に渡り規格が追加・修正された歴史がある。10Mbps の 10BASE5 から始まり、400Gbpsまで拡張されている。車載ネットワークを対象とする 10Mbps から1000 […] -

4-4.基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術

4-4.基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術

基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術(4)「10BASE-T1S」 概要

10BASE-T1 登場の背景 汎用 Ethernet はオフィス、産業分野や通信キャリアで広く使われている業界標準の通信規格だ。パソコンやプリンタなどの機器にも標準実装されている。技術的にも完成し最も低価格な通信方式の […] -

4-4.基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術

4-4.基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術

基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術(5)「10BASE-T1S」 4B5B/DME/PAM2 変換 / フレーム構造

4B5B/DME/PAM2 変換 汎用 Ethernet の 10BASE5/2/-T は、伝送路上のフレーム間ギャップは無信号状態になっている。これは、1本の伝送路を複数ノードで共有する方式のため、信号の衝突を避けるた […] -

4-4.基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術

4-4.基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術

基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術(6)「10BASE-T1S」 PLCA

PLCA 10BASE-T1S のマルチドロップ環境(Mixing Segment)では、複数ノードが半 2重通信でバス接続される。複数のノードが同時に通信を開始しようとした場合に衝突回避のため、衝突回避機能 PLCA( […] -

4-4.基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術

4-4.基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術

基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術(7)「100BASE-T1 」概要

100BASE-T1 登場の背景 永年に渡り車載ネットワークの主役は CAN だ。2012年に CAN FD が公開されるまでは、CAN の伝送速度は 1Mbps だった。2002年に CAN より高速な FlexRay […] -

4-4.基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術

4-4.基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術

基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術(8)「100BASE-T1 」4B3B/3B2T/PAM3 変換 / フレーム構造

4B3B/3B2T/PAM3 変換 初期の 10BASE5/2/-T は、伝送路上のフレーム間ギャップは無信号状態になっている。これは、1本の伝送路を複数ノードで共有するバス方式のため信号の衝突を避けるためにはデータを送 […] -

4-4.基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術

4-4.基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術

基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術(9)「100BASE-T1 」スクランブラ

スクランブラ スクランブラは、100BASE-T1 が動作時にコネクタやケーブルから放射する妨害波(EMI)を抑えるために実装された機能だ。電磁妨害波が他の機器の誤動作を引き起こすため、米国の FCC や日本の VCCI […] -

4-4.基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術

4-4.基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術

基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術(10)「1000BASE-T1」概要

1000BASE-T1 登場の背景 2015年に 100BASE-T1 の標準化が完了したが、当時から 100Mbps では帯域不足との指摘があった。主な理由はカメラ映像の伝送だ。既に実用化された 100BASE-T1 […] -

4-4.基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術

4-4.基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術

基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術(11)「1000BASE-T1」符号変換の概要 80B81B / RS FEC

初期の 10BASE5/2/-T は、伝送路上のフレーム間ギャップは無信号状態になっている。これは1本の伝送路を複数ノードで共有するバス方式のため、信号の衝突を避けるにはデータを送信していない期間を無信号にする必要がある […] -

4-4.基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術

4-4.基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術

基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術(12)「1000BASE-T1」符号変換 スクランブル/3B2T/PAM3 変換

3B2T/PAM3 次に、3B2T/PAM3 変換の手順を説明する。 「図1 1000BASE-T1 符号化処理」は、3B2T/PAM3 の一連の信号変換の例だ。伝送クロックは 750MHz で、GMII の 125MH […] -

4-4.基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術

4-4.基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術

基礎から学ぶ車載 Ethernet 技術(13)「1000BASE-T1」OAM / フレーム構造 / 上位層制約事項

OAM OAM(Operation / Administration / Maintenance)は、送信側 PHY と受信側 PHY がお互いの PHY リンクの健全性ステイタスを交換するために使用する。OAM は 1 […]